|

查看: 103|回复: 1

|

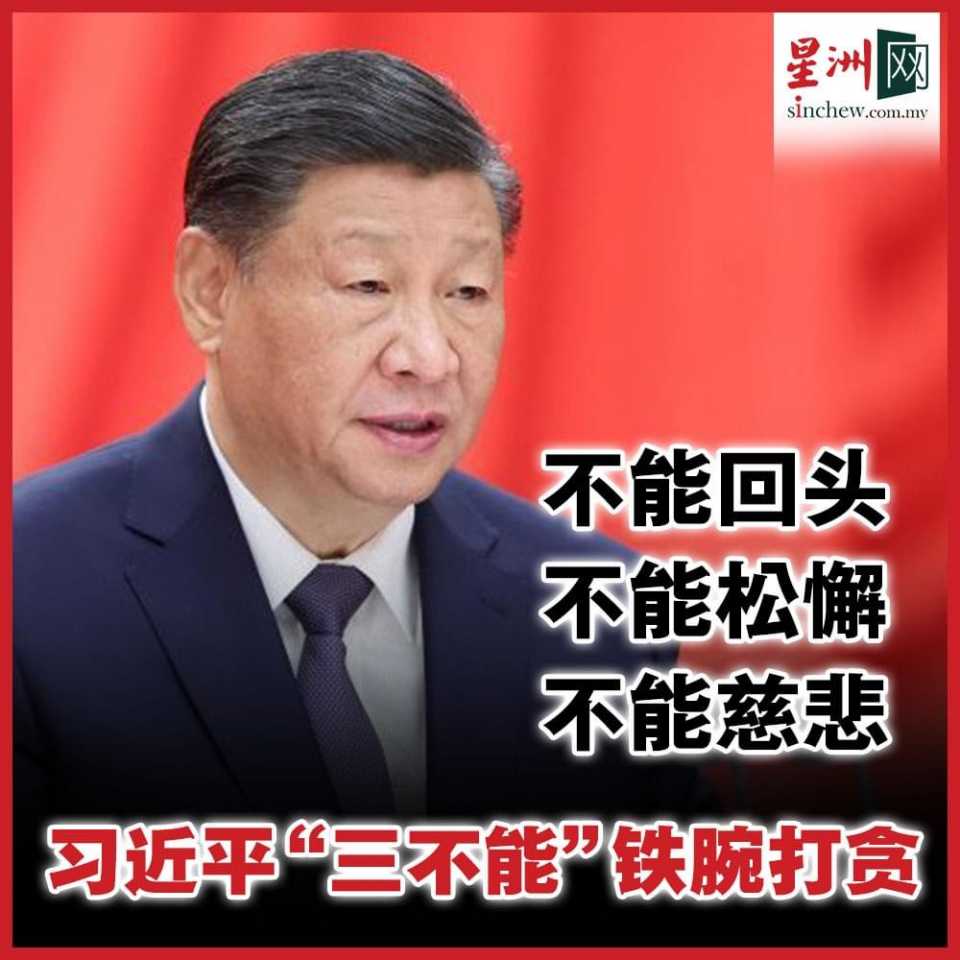

《学习进行时,永远在路上》斗争精神|反腐,反到哪里去了?

[复制链接]

|

|

|

反腐,这是一个老生常谈的话题,然而至今我们却没有真正的答案。从历史的长河来看,每一个政权、每一个朝代,似乎都曾经高举反腐的大旗,但最终的结果往往是“越反越腐”。腐败,这个问题并非某个时代特有,它与权力的结构和运作方式息息相关。历史一再证明,如果制度本身无法有效限制权力的滥用,反腐就永远无法从根本上解决问题,反而只会演变成一场没有尽头的闹剧。

回顾封建时代,腐败几乎成了官僚体制的“固有属性”。即便皇帝雷霆震怒,下令严查贪官,往往也只是治标不治本。科举制度虽然理论上选拔才子,但实际上许多官员为了通过科举考试,不得不花费巨资贿赂考官、走关系。升官后,他们的首要任务往往是如何捞回前期的投资。这种腐败行为在历史上并不鲜见,甚至在最为“廉洁”的时代也难以避免。即便是清朝的康乾盛世,尽管国力强盛,腐败现象依旧层出不穷,只是因为国家总体强盛,腐败的恶果未能完全暴露。而到了清朝末年,国家日益衰败,官员们的贪婪加剧,连赈灾款、军费等都敢于侵吞,最终加速了王朝的灭亡。

进入近现代,许多国家都开始意识到反腐的重要性。各国或多或少都在推行反腐制度。然而,制度是否能够真正有效地遏制腐败,关键在于其执行的力度和深度。如果只是空喊口号、做一些表面文章,腐败依然会如影随形。西方资本主义国家虽然标榜民主与法治,但其腐败问题并未根除,反而变得更加隐蔽且制度化。美国政客通过资本运作、政治献金等方式,建立利益集团,借助资本的力量来推动政策,达到私人利益的目的。政治献金、游说集团等形式使得腐败变得更加精致,表面看似清廉,实则通过“金钱政治”操控政权。

苏联,到了勃列日涅夫时期,腐败不仅仅是个别官员的问题,它已经发展成了制度化、广泛性的现象。反腐在这一时期成为了一种政治工具,主要是为了打压那些不听话的官员,而真正的高层领导人则继续享受着越来越多的特权。不仅垄断了权力,亲属和朋友也纷纷占据了国家重要岗位。官僚集团通过掌控国有企业、操控经济、倒卖国有物资等手段,积累了巨额财富,而普通百姓却只能在配给制商店里排长队,买不到基本生活用品。

特供制度的普及,让权力阶层与普通百姓之间的生活差距愈发加大。高级官员不仅享有专属商店、特供食品、专门的医疗资源,还能享受普通民众无法想象的特权待遇。而普通百姓却被迫忍受着物资短缺、低效的公共服务,这种不公平的现实逐渐剥夺了民众对政府的信任。同时,地下经济和黑市交易在官僚的庇护下愈发猖獗,甚至连国家储备的黄金、外汇都敢倒卖。

勃列日涅夫去世后,安德罗波夫曾试图进行一场反腐运动。然而,由于官僚体制的腐化已经深入骨髓,反腐的努力并没有取得实质性进展。安德罗波夫虽有政治勇气,但由于其改革的目标过于局限,并未触及到体制深层次的腐败问题。到了戈尔巴乔夫时期,苏联政府尝试进行一系列政治改革,旨在恢复民众对政府的信任,但这一切已为时过晚,腐败已经渗透到各个角落,苏联体制最终在腐败的侵蚀下走向了解体。

腐败,始终是所有国家和政权面临的一个普遍难题,虽然世界各国在反腐方面采取了不同的路径,但其背后的原因和机制却有着惊人的相似性。从历史的长河来看,几乎所有国家的反腐故事都揭示了一个深刻的教训——腐败是一个不可避免的“副产物”,它的存在是由缺乏有效监督和制衡等因素决定的。无论是苏修,还是现代的西方国家,腐败的根源始终指向权力的高度集聚和缺乏制约的体制。

在资本主义国家,尤其是美国,腐败的表现形式与苏联不同。美国的腐败更多体现在资本的渗透、政治献金的操作、利益集团的影响上,而非传统的行贿受贿。在美国的政治体系中,尽管法治相对完备,但“金钱政治”的背后,却使得反腐变得异常复杂。政客通过资本运作、政治捐赠等手段,将国家政策变为私人利益的工具。在美国,反腐通常表现为局部的清洗,个别腐败案件被曝光并惩治,但核心的利益结构和金钱政治却始终未被触动,腐败依然以更加隐蔽、精致的方式延续。

与此不同,苏联的腐败模式在勃列日涅夫时期表现得尤为典型。官僚体制已经形成了庞大的利益共同体,政府的高层官员及其亲属通过裙带关系控制了大量的经济资源和政治权力。腐败的存在不再是个别官员的堕落,而是整个政治体制的系统性问题。在这种制度下,反腐不仅未能触及腐败的根源,反而被政治化,成为了高层之间权力斗争的工具。随着时间的推移,腐败不仅没有得到遏制,反而变得愈发严重,社会的不公平也愈加明显,最终导致了苏联的崩溃。

在勃列日涅夫时代,腐败和经济权力、政治权力的高度融合,使得普通民众的生活与特权阶层的生活存在着巨大的鸿沟。官僚集团通过操控资源,进一步巩固了自己的权力和财富。此时的反腐,无论是安德罗波夫的努力,还是戈尔巴乔夫的改革,都未能从根本上触及这个庞大体系的利益链条。甚至,反腐被渐渐演变成了打击异己、保卫既得利益的工具。

民众对反腐的态度也是不可忽视的一环。在很多情况下,普通民众对于腐败的容忍度较高,因为腐败往往是一个阶层的利益游戏,且往往隐蔽进行。民众在日常生活中已经习惯了这一体制下的“潜规则”,对于反腐的期望多半停留在表面。反腐往往集中在曝光个别官员,而没有触及到更为复杂的利益网络。比如在苏联的戈尔巴乔夫改革时期,反腐暴露了大量腐败案件,但这并未改变官僚集团的根基,反而加剧了对政府的不信任,导致体制的崩溃。反腐的力量常常来自政府,但它的真正力量和效果,却往往依赖于民众是否真正支持和参与。

腐败的根源不仅仅是个别官员的道德沦丧,更是权力本身运作方式的畸形和腐化。如果反腐无法从根本上进行深层次的打击,腐败将始终存在。历史一再证明,腐败不是某个时代的偶然现象,而是深刻嵌入权力结构、经济利益和社会阶层中的一部分。如果制度无法有效限制权力的滥用,腐败将成为政权的常态,反腐也就永远停留在表面,反腐的进程往往难以触及权力结构的核心,最终只能沦为一场表演,掩盖住背后的深层次问题。

反腐,反到哪里去了?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 2-4-2025 09:08 AM

|

显示全部楼层

发表于 2-4-2025 09:08 AM

|

显示全部楼层

长篇大论。。。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|