|

查看: 1718|回复: 6

|

大国之殇—汉服消亡简史-选自《文明的失落与复兴》(完全版) [转]

[复制链接]

|

|

|

大国之殇—汉服消亡简史-选自《文明的失落与复兴》(完全版) [转]大国之殇—汉服消亡简史-选自《文明的失落与复兴》(完全版)

[size=180%]汉民族服饰消亡简史!

这个世界上有很多事情的都荡漾着浓烈的讽刺意味!汉族,这个又被称华夏民族或中华民族的古老民族,它名字“华”便是来自她美丽的肌肤——服饰。“有服章之美谓之华。”。(《尚书正义》注“华夏”:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传·定公十年》疏云:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。)”2003年10月,中国姑娘王珊身着中国唐式服装参加国际小姐选美,并获得“最佳民族服饰奖”的殊荣(见右图)。然而,时至今日,就是创造这个服饰的民族,却成了世界上唯一没有自己民族服装的民族。“世界上有很多民族没有自己的文字,但没有自己民族服装的民族却不多。中国56 个民族中,藏族、蒙族、维族等均有自己的民族服装,唯独汉族却没有自己的民族服装……198 9年发行的第三套人民币10元券,俗称“大团结”,票面上的各民族穿着各自的民族服装,汉族却穿着中山装。1987年发行的第四套人民币,描绘了中国人口总数在百万人以上的各民族的图案,其它各民族都有自己独特的民族服装,唯独10 元券上面的汉族和1角券上面的满 族,却穿着同样的服装……”“今天的中国人,大多数都认为自己是汉族,可是他们毕生都没见过自己的民族服装。甚至,在许多国人的心目中,汉族从来就没有民族服装,穿民族服装是少 数 民族的特色。”没有民族服装,使汉族人在很多场合陷入尴尬的境地。2004年的56民族金花联欢活动中,五十五个少 数 民族都身着各自的民族服装,而汉族金花却身着西式黑色晚礼服。其实,汉族并非原本就没有自己的民族服饰。从上古时代开始,自成一系的汉族服饰,就伴随着华夏人民的生活点滴,构成华夏民族延续上千年的独特风景线,成为古典中国文明的重要象征。在创世传说中,她赞颂着先祖炎黄的丰功伟绩,在历史长河中,她记录着华夏民族的演化轨迹。礼仪之邦的教化使她深邃,文明古国的工艺使她华美,天 汉的雄威使他庄严,盛唐的光环使她绚丽,她丰富,她悠远,她高洁,她远播四海。然而,就在她绽放比耀眼的光芒的时候,却突然从神州大地上消失了,仅留下一片废墟瓦砾,长伴残阳如血。《文明的失落与复兴》将带您穿过时空遂道,俯瞰神州大地,欣赏汉族服饰的华美,再探华夏文明的源泉,领略中华文化的渊博,重温古国往昔的辉煌和骄傲,同时也将带您感受那曾经的耻辱与悲伤,体验那痛苦的令人心悸的脉动,感悟汉族服饰所代表的气节和尊严、体会她的坚强和信念,以及她所属的华夏民族的历史、今天、未来的命运、抗争和希望。(备注:为方便阅读,该文本备有两种版本,完全版和简化版,简化版在跟帖之4、5页,请注意查看

[size=130%]我们的汉服是怎么消失的?

“1644年(明崇祯十七年),这是中国历史上“天崩地裂”的一年,这年3月,李自成北上攻取燕京,崇祯帝自缢殉国。李自成进北京,派人招抚驻扎在山海关的原明宁远总兵吴三桂。吴三桂经过考虑,决定归顺新朝,并回京朝见“新君”李自成,在回京途中,听闻家产被抄,爱妾被虏,顿改初衷,回师山海关,占领关城。李自成闻讯,决定征剿吴三桂,21日,双方激战山海关,22日晨,吴三桂情势危急,带随从冲出重围,至关外向驻扎在关外觊觎已久的多尔衮部剃发称臣,归降满洲军,双方合兵。26日,李自成败退回北京,旋即西撤,清军入关,“定鼎燕京”。

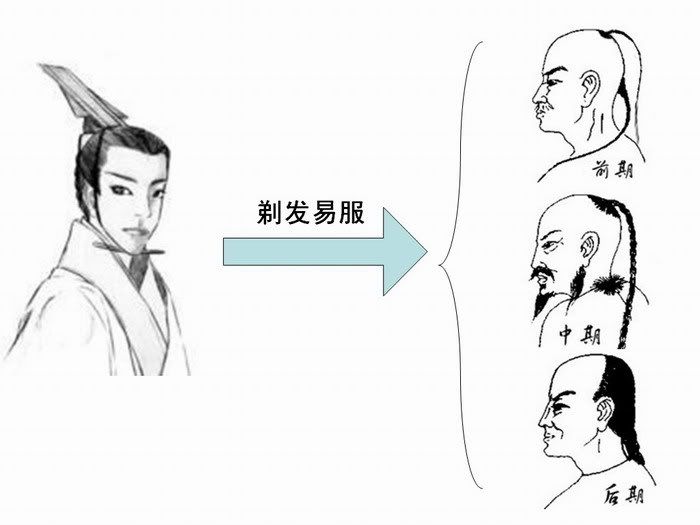

第一节 伴随着满洲入关而来就是剃发易服令

早在满清入关之前,辽东汉民早已深受剃头之荼。满洲在明代称为“建洲女真”,剃发是女真族的风俗习惯之一,这也是从其先世,女真金人那里沿袭下来的(历史上,剃发垂辫这一习俗,存在于多数北方游牧民族之中,中原汉人因之泛称其为“索虏”。),同时,北方游牧、渔猎民族多属马背民族,为征战、抢掠方便其间,其服饰多以紧身窄袖为特点,亦不戴冠,与中原华夏民族(汉族)的宽衣大袖,束发戴冠大不相同。17世纪初,随着满洲的兴起和扩张,这一特定的风俗习惯转而变成民族斗争之间征服与反征服、奴役与反奴役的政治问题。努尔哈赤于明万历四十四年(1616年)称后金汗,并攻掠明地,开始以剃发作为降服满洲的标志。万历四十六年,(1618年)后金袭取抚顺,“被掳军丁八百余人,又尽髡为夷。”(《剿奴议措》)天启元年,(1621年)后金攻取辽沈,“驱辽民聚城北,奴家聚城南,谴三骑持赤帜,传令自髡剃不杀。”(《明熹宗实录》卷三)后金的剃发政策,引起汉人的强烈不满,以金洲、复洲、海洲、盖洲南四卫,镇江(丹东)等地最为激烈,“坚不受命,有剃头者,群击杀之。”(《三朝辽事实录》卷四)镇江(丹东)人民拒不剃头,还杀了后金派去的官吏,努尔哈赤闻讯,派兵进行残酷镇压,不剃发者悉被杀害,又抢掠妇女千余人,据朝鲜史料载“时奴贼既得辽阳,辽东八站军民不乐从胡者,多至江边…… 其后,贼大至,义民不肯剃头者,皆投鸭水(鸭绿江)以死。”(《李朝实录》光海君十三年五月)。

[size=130%]

明崇祯九年(清崇德元年1636年),皇太极称帝,改后金为清,继续推行剃发易服政策,明令公布“凡汉人官民男女,穿戴要全照满洲式样,男人不许穿大领大袖,女人不许梳头缠足。”(《清太宗实录稿本》卷十四)三年,(1638年)又下令:“有效他国(指明朝)衣冠,及令妇人束发裹足者,俱加重罪。”(《东华录》崇德三)。皇太极的目的,是防止女真人受到汉人风化的熏染,“服汉人衣冠,尽忘本国语言”,(《清太宗实录》 卷三四 崇德二年四月丁酉)危及满洲民族政权的长远存在,为此,皇太极反复告戒满洲贵族,应恪受满洲衣冠和善于骑射的风俗习惯云云,-还多次下“上谕”强调这一点:

“当熙宗及完颜亮时,尽废(金)太祖、太宗旧制,盘乐无度。世宗即位,恐子孙效法汉人,谕以无忘祖法,练习骑射,后世一不遵守,以讫于亡。我国娴骑射,以战则克,以攻则取。往者巴克什· 达海 等屡劝朕易满洲衣服以从汉制。朕惟宽衣博鮹,必废骑射,当朕之身,岂有变更。恐后世子孙忘之,废骑射而效汉人,滋足虑焉。尔等谨识之。”(《清史稿 太宗本纪二》十一月戊申)

“昔金熙宗循汉俗,服汉衣冠,尽忘本国言语,(金)太祖、太宗之业遂衰。夫弓矢,我之长技,今不亲骑射,惟耽宴乐,则武备浸弛。朕每出猎,冀不忘骑射,勤练士卒。诸王贝勒务转相告诫,使后世无变祖宗之制。” (《清史稿 太宗本纪二》 夏四月己卯)

“朕思(金)太祖、太宗法度详明,可垂久远。至熙宗及完颜亮之世尽废之。世宗即位,奋图法祖,勤求治理,惟恐子孙仍效汉俗,预为禁约,屡以无忘祖宗为训,衣服语言,悉遵旧制,时时练习骑射,以备武功。虽垂训如此,后世之君,渐至懈废,忘其骑射。至于哀宗,社稷倾危,国遂灭亡。”(《清太宗实录》卷三二,崇德元年十一月癸丑)。

皇太极认为,女真金朝的灭亡是因为改穿了汉人的宽袍大袖,继尔废弃骑射,从马上下来,“数世之后,皆成汉俗”。因此,为避免再度崛起的满洲民族被 “汉化” ,其装束绝不能改变,这是保证弓马骑射的必需!否则,就会有“祖业衰歇,以迄于亡” 的危险。为此,皇太极还召集诸王、贝子,固山额真,“现身说法” “朕试为此喻,如我等于此,聚集宽衣大袖,左佩矢,右挟弓,忽遇硕翁科罗·巴鲁图(满语:鹫一般的勇士)劳萨(人名)挺身突入,我等能御之乎?若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,于尚左手之人何异耶?” (《清太宗实录》 卷三二崇德元年十一月癸丑) 这是说,一旦满洲人放弃本民族的装束,换上汉人的宽衣大袖,必定会废弃骑射,继尔沦落到“待他人割肉而后食”的悲惨处境。这种看法未免浅薄,穿宽衣大袖未必就会废弃骑射,赵武灵王推行“胡服骑射”,赵国一样不免于亡,秦始皇穿戴着宽袍大袖的冕旒兖服,却最终统一天下。(“冠冕堂皇”这一成语也是从汉族皇帝的传统礼服,冕旒兖服来的。)但皇太极对他的想法坚信不疑,还以之“垂戒”后世,成为清王朝的基本“国策”。进一步的,满洲贵族不但恪尊自己民族的风俗习惯,还将其强加给被征服各地的汉族人民。在他们看来,只要汉人肯剃发易服,除去自己民族的传统服饰,就会断绝其复明之路,效忠满清统治者,作满清的顺民;而汉人和明廷官吏则把坚守自己的服饰发式,作为民族大义的表现。双方以之为冲突的焦点,进行殊死的搏斗。

清军入关,继续推行这个政策。崇祯十七年,(顺治元年1644年)四月二十二日,清军打败李自成进入山海关的第一天就下令剃头。五月初一日,清摄政王多尔衮率领清军过通州,知州迎降,多尔衮“谕令剃发”。初二进北京,次日多尔衮给兵部和原明朝官民分别发出命令,命兵部派人到各地招抚,要求“投诚官吏军民皆着剃发,衣冠悉遵本朝制度”。(《清世祖实录》卷五 顺治元年五月庚寅) 这是满 清进入北京后正式下达剃发和易衣冠的法令。但是这一政策遭到汉族人民的强烈反对,在朝汉族官员遵令剃发者为数寥寥,不过孙之獬、李若琳等最无耻的几个人。不少官员观望不出,甚至护发南逃,畿辅地区的百姓甚至揭竿而起,连吴三桂也极言之。“(吴)至齐化门,居民出迎,见百姓皆剃发,垂泣曰:“清人轻中国矣,前得高丽,亦欲剃发,丽人以死争之曰,我国衣冠相传数千年,若欲去发宁去头耳!清人亦止。我堂堂天朝,不如属国耶?我来迟,误尔等矣。”(《搜闻续笔》)多尔衮见满洲贵族的统治还不稳固,自知操之过急,被迫宣布收回成命。顺治元年五月二十日谕旨中说:“予前因归顺之民无所分别,故令其剃发以别顺逆。今闻甚拂民愿,反非予以文教定民心之本心矣。自兹以后,天下臣民照旧束发,悉从其便。” (《清世祖实录》卷五 顺治元年五月辛亥)所以清军入关后,剃发、易衣冠的政策只实行了一个月。

然而,这一政策并未就此完结。当满洲统治者认为天下大定之时,立刻以民族征服者的姿态,悍然下令全国男性官民一律剃发。

清顺治二年(弘光元年1645年)六月十五日,清军攻占南京,多尔衮即遣使谕令多铎“各处文武军民尽令剃发,倘有不从,以军法从事”。十五日谕礼部道:“向来剃发之制,不即令画一,姑令自便者,欲俟天下大定始行此制耳。今中外一家,君犹父也,民犹子也;父子一体,岂可违异?若不画一,终属二心……自今布告之后,京城内外限旬日,直隶各省地方自部文到日亦限旬日,尽令剃发。遵依者为我国之民,迟疑者同逆命之寇,必置重罪;若规避惜发,巧辞争辩,决不轻贷。”(《清世祖实录》卷十七)这是对民众的。同时要求地方官员严厉执行,更不许疏请维持束发旧制,否则“杀无赦。”这是一道严令,只能执行,不许违抗。满洲统治者其实把辫子作为的“良民证”使用!多尔衮在顺治元年五月讲到剃发令时,就明它的功能是“以别顺逆”:“因归顺之民,无所分别,故令其剃发,以别顺逆”!

[ 本帖最后由 sinovic 于 21-3-2008 11:33 AM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 18-3-2008 12:43 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 21-3-2008 12:17 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 29-3-2008 12:02 AM

|

显示全部楼层

开卷八分钟2007-04-16《清俗纪闻》

谢谢清据时期, 中国被日本人歧视

你第一次到我这里,那时我叫大唐,威震世界我强盛无比。

你赤著双脚、衣不遮体。诚惶诚恐你走进我的光辉大殿里。

方克,1917年生。专攻日文文献资料翻译。作品除大量科技资料及日本社会情况介绍之外,翻译的文献、书籍主要有《电影纪录的昭和史》、《世界童话选》、《华北治安战》、《论各民族的音阶》等。

有一首诗在网络上流传很广,是讲日本跟中国关系的诗。这首诗的第一句话是你第一次来的时候我还叫做大唐,从这句话看得出来,一个中国人对日本人的一种很固定的看法。日本人一开始是很羡慕,很崇拜中国的。什么东西都是跟中国学的,直到今天为止,他们的日文里面还有很多的汉字。但是不知道为什么,到了后来,他们返过来觉得自己牛了,自己很了不起了,就看不起中国人,侮辱中国人,甚至侵略中国。

很多人以为,中间这个转折点是发生在明治维新,日本强大了,“甲午”战争击败了清朝,然后就觉得自己比中国要更了不起,更文明了,事实并非如此。

今天我给大家介绍一本奇书《清俗纪闻》,这本书为什么说是奇书呢?是这样,我们看看前面的译者的前言,这译者也很值得介绍一下,方克、孙玄龄。这二位是父子,父子两人穷时数年之功,才把这本书译了出来,它原来是日文书,是日本在1799年的时候出版的。

当年曾经日本有一个地方叫长崎,是个很有名的港口。当时德川幕府封闭整个日本国境,长崎是唯一对外开放的一个港口,很多清朝的商人就在那登岸,跟日本人有生意往来。于是长崎的地方长官宗川宗英,就派一堆人去跟这些清朝来的商人,跟他们做调查。关于清朝上上下下,所有老百姓生活的全方面的资料记录下来,然后还找画工,就画画的一些画匠,一些匠师,一些画家,去跟这样清朝的人聊天,去让他们描述他们的生活环境,生活上的各种器具,然后把它们一一画下来。从这些画的记录,看得到日本人搜集情报的那种兴趣跟耐心和细致。为什么要搜集这些东西呢?日本人就主要就是为了要了解,因为他们封闭了海域,但是他们还是很快希望了解现在中国到底是怎么回事。但是你也可以把它看成今天我们所讲的,那种战争的或者国防用的战略用的情报的意义。

这里面连洗脸都有记录,记录当时清朝人洗脸,男女均在洗脸前先卷起袖子,以防弄湿衣服,不向前后溅水。然后里面又说到,吃饭的时候要充分注意,不要弄脏衣服,路上步行的时候,也要小心,不要沾到泥土。活动的时候需要脱去上衣,只穿小衣,系紧腰带,以便于行动最为重要。这记录的真是够仔细的。

从书的内容看日本人的心态

还不是这本书里面显示出日本人对中国有多了解,而是看这书的序言,就是当年1799年这本书出版的时候,那些日本的官员给这本书作序的时候,里面显示出来一种心态,比如我念一段,这里面有一个幕府里面的一个大老级的人物,他是日本作家,他写到,我们看这本书,看这些清朝来的商人,看他们,扎着个辫子,穿的衣服呢都是蛮夷的服装,这是满洲人的服装。从这个地方可以看得出来,今天的中国,就当时日本人心目中的中国,已经是个蛮夷征服的国家了。而中国最伟大的时代,是从三代开始,汉唐宋明,这些时代所有最美好的东西,都被我们日本人学过来了。而今天,我们把这些中华文明的正统,完全保留在日本,大家奉行的很好。

反观中国,却已经成了一堆蛮夷了,这就是一个重点,很多历史学家最近研究,原来在德川幕府时期,当时很多日本人有已经有这个想法,就是中华文明,在中华大地上面已经断了,已经丧失了,自从明朝灭亡就已经没有了。现在华夏文化的正统反而在日本,是留在日本了。就从这时候开始,日本对中国的看法有一个微妙的变化,他过去是很崇拜中华,但他崇拜的是中华文化,而今天这个文化正统已经到了他们那儿去了。所以今天的,就是当时的清朝反而已经成了一堆蛮夷,那当然他们有看不起中国的本钱了,不是吗?

《清俗纪闻》的调查,还有一个重要的思想背景。原书有林衡、黑泽惟直、津国中井三位日本人的序言,都直接用中国文言文写的。林衡序云::“抑夫海西之国,唐虞三代无论也,降为汉为唐,其制度文为之隆尚,有所超轶乎万国而四方取则焉。今也,先王礼文冠裳之风悉就扫荡,辫发腥膻之俗已极沦溺,则彼之土风俗尚置之不问可也。而子信之有所撰,盖不得已者也。”黑泽惟直序云:“夫国于天地而有与立焉,日月彝伦推诸四海而无所不准,则奚必华贵而夷贱哉。然必推中国而华之以鬼之者,以其三代圣王之所国,而礼乐文章非万国所能及也。而今所载清国风俗,以夏变于夷者,十居二三,则似不足以贵重。然三代圣王之流风余泽延及于汉唐宋者,亦未可谓荡然扫地也。又清商之来琼浦者,多系三吴之人,则其所说,亦多三吴之风俗,乃六朝以来故家遗俗确守不变者,就斯编亦可见其仿佛也。我东方古昔盛时,聘唐之舶留学之员传乎彼而存乎此者,则皆三代圣王之礼乐。则今日民间通行礼俗有不同于彼变于夷者同也。”都是极力推崇中国唐虞三代以至汉唐文化,贬斥满清的“辫发腥膻之俗”,把二者区别开来,特别是林衡说得最绝对。林衡,字述斋,(一七六八——一八四一),是当时幕府大学头,相当于中国的国子监祭酒,中川忠英的跋语里就称之为“林祭酒”,是代表当时日本官方思想的水户学派的代表人物,他应中川忠英之请作此序言并命书名为《清俗纪闻》,可见他的权威地位。他这番关于中国文化史的议论有很大权威性代表性。附带:

《文汇读书周报》朱大可:掩藏在清俗背后的悲剧

阅读是所有日常事务中最快乐的部分。手头有中华书局最近出版的《清俗纪事》,随手翻阅了几个小时,开始爱不释手起来。这部由日本幕府时代情报官员主编的中国风俗实录,不仅描述了清代东南沿海地带的民俗,而且穿插了大量有关场景、建筑和器物的手绘图样,甚至连器物及其细部的颜色都有详细说明。该书对还原乾隆时代中国世俗生活,有着突破性的贡献。

但我所感兴趣的,还不仅是书的内容,而是这本书的编撰方式。幕府情报官员组织了一批中国翻译,通过对在日定居华商的精细调查,整理编撰其口述记录,最后形成这部中华帝国情报书。早期日本对华情报工作的精细性,已经到了匪夷所思的地步。

有一回跟我的朋友、季风书园主人严搏非共进晚餐,谈及了关于这部书的背景,他所说的故事,更在意料之外。据说《清俗纪事》令那些日本翻译感到绝望,他们对大唐以来的中国文明一直有着狂热的幻想,而调查发现这竟是一个落后陈旧、毫无生气的国家。他们的梦想至此完全破灭,由此引发了严重的心理危机,其中一部分日本翻译和华裔商人在报告完成后因绝望而自杀,由此演成了一场文化悲剧。

我不知道搏非故事的依据和准确性,而该书的“译者前言”对此缄口不语,但我相信这不是空穴来风。明治维新时代,日本政府放弃中国,选择向西方学习,甚至号召国民跟西人结婚以改良人种,这无疑都跟日人对中华帝国的失望密切相关。所谓大清盛世,不过是满族自欺欺人的民族自恋而已。尽管民俗多样性能够满足某种怀旧情结,但它的制度性腐败落后,早已经深入骨髓。一部寻常的民俗报告,揭穿了这个纸巨人的面具。(原载《文汇读书周报》2007年6月29日)

[ 本帖最后由 sinovic 于 29-3-2008 02:15 PM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-4-2008 09:57 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 5-4-2008 04:37 PM

|

显示全部楼层

回复 4# sinovic 的帖子

复兴很快就到, 因为有经济条件了!

把中国文化精髓提升! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 6-12-2008 10:21 PM

|

显示全部楼层

发表于 6-12-2008 10:21 PM

|

显示全部楼层

我愿重回漢唐,再譜盛世華章;

何懼道阻且長,看我華夏兒郎! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|