|

传统飞行翼片 一般的导弹的气动控制都由几种气动控制面达成:尾翼(tail)、主翼(wing)、或鸭翼(canard)。这些气动控制面都是排列成轴向对称的十字形。 而多数的空对空导弹的气动布局是尾翼加鸭翼。可控制的翼片可以是单单鸭翼、或单单尾翼、或鸭翼和尾翼。然后气动面可以作多种变化,如全动翼面、或固定翼面加上副翼(aileron)或活动瓣(flap)。 主翼与鸭翼的区别所在,是主翼面积较大,所占据位置是在导弹中端;而鸭翼面积较小,所占据位置是在导弹前端。

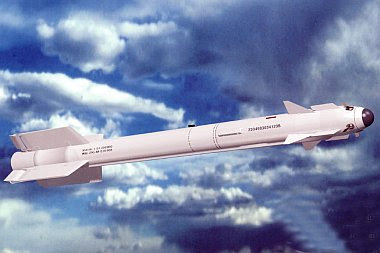

美国超视距空对空导弹AMRAAM AIM-120(下图)应用的是固定主翼和全动尾翼。

美国中距空对空导弹麻雀AIM-7(下图)应用的是全动主翼和固定尾翼。

俄罗斯中距空对空导Vympel R-27(下图)应用的是轴向对称的十字形排列的固定鸭翼,全动主翼和固定尾翼。 四个独特的大型“蝴蝶”主翼是由独立的液压驱动器供给压力液,以致同一个主翼不但可以控制导弹的俯仰度(pitch)和偏航度(yaw),还可以控制导弹的翻滚(roll)。

美国近距格斗导弹响尾蛇AIM-9从早期的B型至后期的M型(下图)都是应用全动鸭翼和固定尾翼。

AIM-9的固定尾翼翼端还加上了滚轮(rolleron)。这滚轮是一种被动式稳定陀螺仪,说穿了它其实是圆周有着凹槽的金属轮,它的作用是防止导弹翻滚。

当导弹高速飞行时,气流经过凹槽推动滚轮高速转动,而产生陀螺性稳定作用。任何弹体滚动趋向将被滚轮的陀螺性运动所抵消。

以色列蟒蛇Rafael Python-5近距格斗导弹(下图)所应用的是双鸭翼和全动尾翼。 第一组鸭翼是固定的,用来平伏迎面大仰角气流,提供稳定气流于第二组鸭翼。 第二组鸭翼是全动式的,控制俯仰度和偏航度。而翻滚控制是由一对在鸭翼后面的小桨片来达成。 大角度后掠边条(strake)的作用是提高尾翼气流的稳定性。而后掠尾翼的设计可以减小在高G大仰角转弯时的翻滚力矩。

推力矢量控制 (TVC) 除了传统飞行翼片,火箭马达喷嘴处还可以装有导流叶片来达成推力矢量控制。导流叶片可以依据制导控制系统的数据来转动,当热流通过导流叶片时,火箭马达所喷出来的热流不再是在导弹纵轴的方向了,而是导流叶片转动的方向。这比起单靠传统飞行翼片来达成导弹转向更直接、更有效。但是这种气动控制有一个弱点,就是当火箭燃料烧完之后就没有作用了。所以推力矢量控制多数是用在近距格斗导弹,因近距格斗只是维持几秒钟而已。

传说中俄罗斯的Vympel R-73(下图)的高机动性除了靠双鸭翼和固定尾翼加上副翼(副翼用来保持翻滚稳定性),还有就是靠推力矢量控制的功劳。 R-73的成功,造就了后来其他国家研制了推力矢量控制的近距格斗导弹,如法国的MICA IR、德国领导发展的IRIS-T、美国的响尾蛇AIM-9X、还有中国的PL-10。

响尾蛇AIM-9X近距格斗导弹(下图)。注意尾翼已经没有滚轮了。那四个黄色的东西就是导流叶片。

反应喷射控制(JRC) 反应喷射控制在太空领域被广泛的应用,但在大气层内的导弹科技还是一门很新的科技。导弹弹身有一组喷嘴阵列可以瞬间提供高达数千磅的横向推力,来控制导弹的转向。喷嘴可以是连接着导弹固体火箭马达,或是多个独立的固体火箭马达。热气的流量是由高速反应阀来管理。噴嘴依据制导控制系统的数据所需依次喷射,来控制导弹的俯仰度和偏航度。新一代近距格斗导弹将装有这一类系统,其灵活性和机动性是无以伦比的,所以追击大仰角目标能力是大幅度提高了。导弹反应喷射控制还是个很新的科技,外界对这种科技还不是很了解。

雷电(Raytheon)所宣传的反应喷射控制海报图(下图)。

神秘的洛赫马丁CUDA导弹(下图)被猜测是装有反应喷射控制的导弹。那些黑点就是喷嘴阵列所在。

CUDA导弹还有一个很有趣的事实:它是没有弹头(warhead)的。它标榜的是直接撞击歼灭(hit to kill),因为洛马对自己开发的反应喷射控制很有信心,相信CUDA的机动性和准确性可以让它省却弹头。这使CUDA成为名副其实的导向子弹。就因为它没有弹头,所以体积也相对减小了。比起其他较大体积的导弹,在同一个容量的弹仓可以装上比较多的导弹。如下图,CUDA导弹只是AIM-120三分之一体积而已。洛马也以这一卖点向美国空军推售CUDA导弹为F-35的基本武力装备。

让我们拭目以待吧。

本帖最后由 hypang 于 3-10-2013 08:57 AM 编辑

|