|

查看: 2187|回复: 15

|

中国是这样衰落的:清朝极其龌龊的十大弊政

[复制链接]

|

|

|

|

中国是这样衰落的:清朝极其龌龊的十大弊政

在中国历史上,北方的游牧民族政权进入中原后,都伴随着对农业生产力的巨大破坏和对汉族人民的野蛮民族压迫。鲜卑建立的北魏、契丹建立的辽、女真建立的金、蒙古族建立的元朝莫不如此,清廷也不例外,在入关之初,也实行了一系列的民族屠杀和压迫政策及其他弊政,给广大的汉族人民带来的深重的灾难,使清朝在中国历史上留下了极不光采的一页。笔者简要归纳了一下,清朝共实施了十大弊政,依次如下:

一、“圈田”

在十五至十八世纪的英国,在封建农奴制解体过程中,英国新兴的资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,强占农民份地及公有地,剥夺农民的土地使用权和所有权,限制或取消原有的共同耕地权和畜牧权,把强占的土地圈占起来,变成私有的大牧场、大农场。这就是英国历史上的“圈地运动”。而在十七世纪中叶的中国,也曾发生过一场“圈地运动”,只是两者的性质和影响有着天壤之别:英国通过圈地运动实现了封建制度向资本主义生产关系的转变,并于十六世纪中期通过资产阶级革命最终建立起了资本主义的社会制度,“日不落帝国”开始昂首崛起,步入辉煌;而同时期勃兴的大清王朝的圈地运动则是一次对社会生产力不折不扣的巨大破坏,毫无历史进步性可言。入关后的满清统治者大规模把北京周围五百里内汉人的土地圈占给八旗将士,而汉人则被扫地出门。实行的方式是“跑马圈地”,即让八旗将士快马加鞭跑到哪里,那个距离范围之内的土地就全归其所有。大规模的圈地共有三次,第一次,顺治元年十一月二十二日颁布圈地令,将凡近京各州县无主荒田及明皇亲、驸马、公、侯、伯、太监死于战乱留下的荒田分给诸王、勋臣、兵丁。二年九月,清廷下第二次圈地令,圈地范围扩大到河间、滦州、遵化。直隶的顺德府、山东济南府、德州、临清、江苏的徐州、山西的潞安府、平阳府、蒲州因驻扎八旗兵,这些地方的无主荒田也分给他们。四年正月第三次圈地,范围在顺天、保定、河间、易州、遵化、永平等42府。三次共圈占土地约十六万余倾。据史书记载,“圈田所到,田主登时逐出,室中所有,皆其有也。”(史惇《恸余杂记.圈田》)而广大失地的汉族农民则流离失所,四处流浪!

二、颁行“逃人法”

缉捕逃人是清初满洲所谓的贵族推行的另一项恶政。尽管它引起汉族官民的激烈反对,清廷奴隶集团者为维护满洲利益却顽固地坚持,成为朝野关注的一个重大问题。逃人问题的出现由来已久。明朝末年清军在辽东和深入畿辅、山东等地的多次战役中,俘获了大批汉民,他们被分赏给旗下充当奴仆。被驱迫为奴的汉人本身既过着毫无自由的牛马生活,子孙也难以摆脱世代受奴役的命运。他们之中一部分人因走投无路而悲愤自尽,康熙初年“八旗家丁每岁以自尽报部者不下二千人”,康熙帝也说:“必因家主责治过严,难以度日,情极势迫使然。”而更多的人则走上了逃亡之路,其中不少是在战争中被掠为奴的汉人,思家心切,盼望有朝一日能挣脱枷锁,同家乡亲人团聚。于是,旗下奴仆的大批逃亡在清前期华北等地愈演愈烈。顺治三年五月,多尔衮在谕兵部时说:“只此数月之间,逃人已几数万。”旗下奴仆的大批逃亡直接影响到满洲各级人等的“生计”。清廷为维护满人利益和自身统治,严厉地推行“缉捕逃人法”。雷厉风行地缉捕逃人,给汉族百姓造成了无数灾难,民间骚动不安,造成了一系列严重的社会问题。史料记载:“国初最重逃人。逃人,旗下逃避四方者也。一丁缉获,必牵一二十家,甚则五六十人。所获之家固倾家而荡产矣;其经过之处,或不过一餐,或止留一宿,必逐日追究明白,又必牵连地方四邻。故获解逃人,必有无数无辜者受其累。凡地方获逃人,先解典史录供,然后解县。县官视逃人如长上,不敢稍加呵叱;惟严讯株连之人,夹者夹,桚者桚,监禁者监禁。逃人亦暂寄监,奉之惟恐不至。蠹吏狱卒,更导之扳害殷实有家者,于中攫取货财。逃人高坐狱中,而破家者不知其几矣。”

[ 本帖最后由 sinovic 于 21-3-2008 09:53 AM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 09:27 PM

|

显示全部楼层

三、颁行“投充法”

1645年春,摄政王多尔衮颁布投充法。规定:第一、允许八旗官民招收贫民役使;第二、被投充的人是奴仆,主人可以买卖他们。投充法造成的结果是:满洲贵族才不管这些汉人是否是贫民呢,他们只是在需要的时候就去任意逼迫汉人为奴。因此,任意逼迫汉人为奴的现象也随之日渐严重。凡在京城三百里内外,八旗庄头及奴仆人等,将各州县村庄汉人逼勒投充,特别是各色工匠务令投充,以致民心不安,唯思逃窜。此举在各地汉族人民中间引起了巨大的骚动,激化了满汉民族之间的矛盾。清初为害最烈的当属圈地、投充法、逃人法这三大弊政。

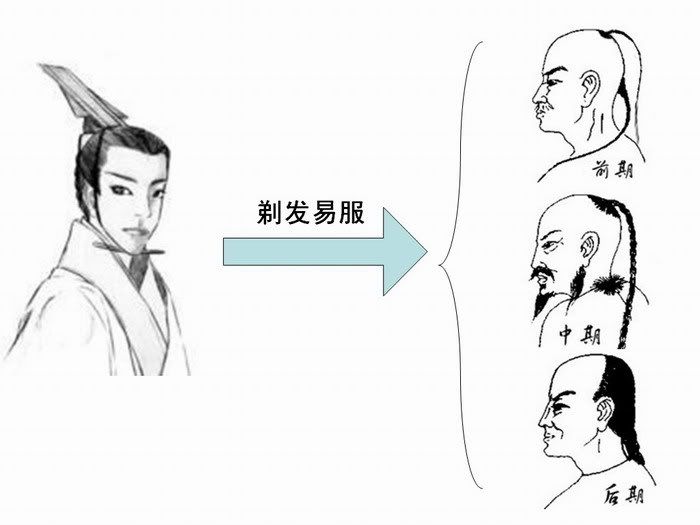

四、颁行“剃发令”

清初发布的强迫汉人依从满族习俗剃发的命令。满洲习俗,男子均将顶发四周边缘剃去寸余,中间保留长发,分成三绺编成长辫一条垂于脑后,名为辫子,或称发辫。四周剃去的头发,除为父母守丧或国丧外,不准养长,应及时剃除,名为剃发,或谓剃头。清入关前即令降清汉人及其他各族人民剃发,以示归顺。顺治元年(1644)清兵入关后,山海关城内军民皆剃发归降。清兵进入北京后,颁令剃发。入关后,清兵实施民族压迫、民族侮辱的剃发令、遭到激烈反抗。顺治二年元月,大顺军受挫,清军攻下南京、苏杭后,清廷认为大局已定,便重申剃发令,全国各地,限定10日之内,尽行剃发蓄辫。凡是不剃的、迟疑的、上表章请求保存明朝制度的,一律“杀无赦”(《清世祖实录》卷71),实行“留头不留发,留发不留头”(韩菼《江阴城守纪》上), 激起了汉人激烈的反剃发斗争。江阴人民发誓“头可断,发决不可剃”,在24万清军攻击下,苦战81天;嘉定人民也组织乡兵,据城不降,最后遭到残酷屠杀。各地人民的反剃发斗争,成为当时抗清斗争的重要组成部分。

五、颁布“禁关令”

清兵入关后,多尔衮就在1644年下令严令禁止汉人进入满洲“龙兴之地”垦殖。这就是“禁关令”。清初满洲人倾族入关后东北人口更加稀少,满清统治者视东北为“祖宗肇迹兴王之所”,借口保护“参山珠河之利”,长期对东北实行封禁政策。与“禁关令”相关的词汇除了“禁关令”外,还有两个:“柳条边”和“闯关东”。为了严格执行“禁关令”,从顺治年间开始,清朝政府不惜代价于满洲境内分段修筑了一千多公里名为“柳条边”的篱笆墙——满洲长城,也称柳条边墙、柳墙、柳城、条子边,至康熙中期完成。从山海关经开原、新宾至凤城南的柳条边为“老边”;自开原东北至至今吉林市北的为“新边”。边墙以东的满洲严禁越界垦殖,边墙以西则作为满清的同盟者蒙古贵族的驻牧地。直到历史已经进入到了19世纪,黄河下游广大地区连年遭灾,成千上万的农民破产,满清政府却禁关令依旧。于是,破产农民不顾禁令,冒着被惩罚的危险,源源不断地“闯”入东北,这就是“闯关东”的来历。到了清末,国际上列强步步进逼,尤其是沙俄对东北虎视眈眈。在此形势下,清廷不得已于1860年在东北局部驰禁放荒,1897年全部开禁,至1910年东北总人口增至1800万人。民国建立后,“闯关东”的洪流仍然源源不断,新中国成立前夕达到近4000万人。

六、残酷的屠城政策

在中国历史上,异族进攻汉族统治区时,为了慑服汉族人民,经常对被征服地区的汉人实行极为野蛮的屠杀政策,往往遭遇激烈抵抗,最为惨烈的莫过于元初蒙古统治者和清初的满族统治者对汉人的大屠杀。在清朝军队对于中原地区的征服过程中,无论是城镇、还是农村,百姓如不顺从清王朝,敢于抵抗的,破城之后,一概将百姓屠杀殆尽。最有名的是“扬州十日”,“嘉定三屠”,此外还有江阴之屠、昆山之屠、嘉兴之屠、常熟之屠、苏州之屠、海宁之屠、广州之屠、赣州之屠、湘潭之屠、大同之屠、四川之屠等等。杀戮情形,目不忍睹,惨绝人寰!有史料记载,明朝万历时候官方纳税人口数接近六千万,纳税人口不包括妇女儿童以及文官和军人,所以保守的估计全国人口在两亿人左右。到清顺治年间纳税人口数(丁)在两千五百万左右,总人口充其量也就在八千万左右。巨大的人口损失除明朝末年的农民战争外,相当大一部分是由清初的屠杀政策造成的!

[ 本帖最后由 sinovic 于 29-3-2008 09:38 PM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 09:31 PM

|

显示全部楼层

七、大兴文字狱

清朝南侵以来,对中原汉族不但在军事上予以残酷杀戮,经济上大肆掠夺破坏,而且在思想文化领域更是推行文化专制主义,大量炮制文字狱,大搞文化压迫。早在清军入关不久,清廷就开始了对汉族文化的压迫摧残。1649年,清廷规定:“自今闱中墨牍必经词臣造订,礼臣校阅,方许刊行,其余房社杂稿概行禁止”,这就是最早的言论审查专制。文字愈多发生在康熙雍正乾隆年间,总数不下百十余起。康熙(1661—1722年)时期,先后发生20多起文字狱。这其中震动比较大的是庄廷垅《明史》案,1711年戴名世《南山集》案。总的看来,康熙当政时期对知识分子采取怀柔和宽容政策,统治者还没有把文字狱当作镇压反清知识分子或者汉族士大夫思想的一种有意识的政策。当时刊行的顾炎武诗文集、王夫之的《读通鉴论》等都有明显的强烈的民族情绪,都未被追究。雍正皇帝在位(1723—1735年)时间虽短,有案可查的近20起。雍正即位初期,几起文字狱都是统治集团内部权力斗争的副产品而出现的;雍正后期,几起文字狱转向镇压汉族知识分子反清思想和民族气节。此后的文字狱出现了两个新的动向:一是文字狱被有意识地用作压制汉族知识分子民族意识和民族气节的重要手段;二是告讦蜂起,多数文字狱都是自下而上的举发。一些地方官吏以查出犯忌文字为邀功之路。乾隆皇帝在位(1735—1795年)时先后发生文字狱100多起,尤其集中于乾隆中期,是三朝中文网最密、文祸最多的时期。乾隆大兴文字狱的目的是借此彻底消除汉人的反清民族意识。实际上,大多数因文字狱受害人并没有传播反清思想。一部分人只是一时性起抒发对剃发易服的一丝不满,对明朝的一些眷恋,对自身境遇的悲叹。更多的受害者纯粹是统治者望文生义、牵强附会、捕风捉影的结果。乾隆朝的文字狱达到疯狂、残酷与荒唐的地步。文字狱的危害:一给思想文化、士人风气带来恶劣影响。读书作文动辄得祸,文人学士只好泯灭思想,丢掉气节,或者死抱八股程式,背诵孔孟程朱的教诲以求科举入仕;或者远离敏感的学术领域,远离现实,把全部精力用于训诂、考据的故纸堆中,史称乾嘉之学。二文字狱败坏了官场风气。清朝官员大多数是科举入仕。作为文人,他们有可能成为文字狱的牺牲品;作为官僚,他们又是文字狱的制造者或帮凶。他们一方面不愿意自触文网,身死家破;另一方面不愿因为贯彻皇上谕旨不力,不能严究文字之责而获罪。于是他们只有向着谨小慎微、没有思想、没有节操的方向发展。

八、迁界禁海

迁界禁海是清朝初期实施的又一项暴政,主要是在康熙年间,时间大致在顺治末年到康熙二十二年(1683年收复台湾)左右。由于清朝统治者的刻意隐瞒,这方面的历史资料相当缺乏,即便有个别涉及也是大多轻描淡写,一笔带过,语焉不详。(记得在电视剧《康熙王朝》中曾有涉及,有一段福建总督姚启圣动员福建沿海居民迁移的镜头。)实施这一政策的主要目的是为了从郑氏手里夺回台湾。为孤立台湾,清政府规定沿海30里的居民内迁,片板不准下水。先是在福建沿海实行,后又推广到广东和浙江沿海。清政府划定一个濒海范围(从最初的濒海三十里左右,到后来的四十里、五十里、乃至到二三百里不等),设立界碑,乃至修建界墙,强制处在这个范围内的沿海居民迁移,有敢不迁移的,杀无赦,有敢越界的,也杀无赦。总之,让距离海边三十里到二三百里不等的整个中国东南沿海地区,成为一个无人区。按照《南明史》的记载“广东迁徙沿海居民在康熙元年二月,清廷派科尔坤、介山二大臣巡视海疆,“令滨海民悉徙内地五十里,以绝接济台湾之患。于是麾兵折界,期三日尽夷其地,空其人民”。康熙二年“华大人来巡边界,再迁其民”。“甲寅(康熙三年)春月,续迁番禺、顺德、新会、东莞、香山五县沿海之民”。“初立界犹以为近也,再远之,又再远之,凡三迁而界始定”。沿海迁界的过程也不象现在的三峡移民那样,先安置好移民的落脚,给予适当的资金补偿,然后再一步步把居民迁移出去,沿海迁界的过程与其说是移民,不如说是一次残酷的驱赶、屠杀和掠夺。(与美国驱赶、屠杀印第安人的“西进运动”颇为相似!)东南沿海地区从宋朝开始就逐渐成为中国最富庶最繁荣的地区,而在清廷的这一暴行下,顷刻间,几千年积累的财富和生产力化为乌有,人力也消灭殆尽!在长达二十多年的时间里,中国从一个沿海国家,变成了一个内陆国家。它所造成的破坏和后遗症远远超过了一次大规模的战争。唯一的收获就是使台湾经济一时陷入困境,为后来的康熙帝一举平台奠定了基础。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 09:35 PM

|

显示全部楼层

九、捐官制度

康熙时,官吏已多贪污。对于一般的贪污现象,康熙帝以为难以根绝,每以宽大为政,不做深究。他曾说:“诸臣为秀才,皆徒步布素;一朝得位,便高车驷马,八驺拥护,皆何所来赀?可细究呼!?”在这种优容宽纵政策之下,康熙晚年以来,吏治逐渐败坏,官吏贪剥肆无忌惮,以致各省仓库亏空动逾千万。其后虽经雍正皇帝大刀阔斧,严刑峻法,惩治贪风,但因其统治时间太短,成效有限。到了乾隆、嘉庆时期,官场则贪污成风,贿赂公行,吏治败坏已极,局面不可改易。因之遂有“三年清知府,十万雪花银”之说。乾隆朝更是产生了一个中国历史上迄今为止最大的贪官——和珅。究其根源,主要在于清朝实行的捐官制度。康熙十三年因平“三藩”叛乱,实行捐纳制度,以补军费之不足,3年内捐纳的知县500余人。为防止冗官扰民,规定:“捐纳官到任三年,称职者具题升转,不称职者题参”(《清史稿》卷87选举志七),但在实际上无法贯彻。雍正(1723~1735)时,道府以下各官均可捐纳,乾隆时文官可捐至道、府、郎中,武官可捐至游击。捐官制度虽然为清政府补充了一项临时财政收入,但是使封建官僚机构恶性膨胀,花钱买来的官自然不可能廉洁,此举遂成为招致清朝吏治败坏的一大弊政。

十、闭关锁国

上文说到,清朝在收复台湾以前,曾经厉行海禁政策,严禁商民出海贸易,片板不许下海,犯禁者一律处死,货物没收入官。这种海禁政策地实施,主要是为了对付郑成功及其子孙的海上势力,并不是针对外国的。因此,1683年清朝收复台湾后,逐步放宽海禁,准许对外贸易。但是到乾隆前期,清政府又加强了对外贸易的限制,下令关闭除广州以外的其他通商口岸,并且颁行严格约束外国商人的条例和章程,这样便形成了所谓闭关政策。闭关政策历经乾隆、嘉庆年间,一直延续到道光时鸦片战争前夕。所谓闭关政策,是指清王朝严格限制和禁止对外交往和贸易的政策。主要内容有三:限定一口(广州)通商、严格约束外商活动、限制中国商民出海。这种政策的原因亦有三:清朝统治者的短视和无知是“闭关锁国”的直接原因;封建的自给自足的自然经济较稳定,对外来商品有较强的抵制作用,这是闭关锁国政策的经济根源。三是清朝统治的需要。为防止中外反清势力的联系和西方殖民主义的渗透,清朝统治者实行闭关锁国政策。闭关锁国政策虽然在一定时期内对西方殖民者的入侵有一定的自卫作用,但它毕竟是一种消极落后的政策。因为闭关政策并不能削弱西方资本主义国家的力量,反而阻碍了自己的发展,使中国丧失了对外贸易的主动权,统治者愚昧无知,妄自尊大,隔断了中外科技文化的交流,阻碍了生产力的发展和社会的进步,拉大了中国与西方的差距,造成近代中国被动挨打的局面。任人宰割,百年国耻,其原因无疑是多方面的,但闭关锁国当是其中的罪魁祸首! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 10:08 PM

|

显示全部楼层

关于剖棺戮尸的文字狱

文字狱清朝文字狱的兴起旨在震慑反清势力,特征是:罪状由权势大人对文字的曲解而起,证据也由权势大人对文字的曲解而成。一个字或一句诗一旦被认为诽谤皇上或讽刺满清政权,即构成刑责。满清王朝初期,顺治、康熙“文字狱”还只是个别现象,到雍正皇帝在位时则成为一种暴虐的文字检察制度。文字狱浪潮中表现得最为反常疯狂者则是所谓“爱好文化”的乾隆皇帝!

关于“避席畏闻”的文字狱,史料极多;鲁迅先生也有所阐述。本文选取乾隆时期几个典型的文字狱,引录如下:

(1) 1753年,乾隆屡次到江南游历,民不聊生。江西抚州、千总卢鲁生假借工部尚书孙嘉淦名义撰写劝止乾隆再下江南的奏章,辞意悲切,全国广为传颂。案发后卢鲁生千刀万剐,两个儿子处斩,受牵连定罪下狱的有一千多人。

(2) 1755年,内阁大学士胡中藻所著《坚磨室诗抄》中有诗句“一把心肠论浊清”,乾隆认为他故意把“浊”字加在“清”字上,居心叵测,处斩。广西巡抚满族人鄂昌跟胡中藻作诗唱和,在《塞上吟》一诗中称蒙古人为“胡儿”,乾隆认为鄂昌自己就是胡儿,诋毁同类,丧心病狂,下令自杀。

(3)1764年,秦州知州赖宏典向北京官员请托谋求升迁,信里说“点将交兵,不失军机”,乾隆认为他明目张胆谋反,砍头。

(4)1778年,江苏东台诗人、原翰林院庶吉士徐骏早已去世,遗著《一柱楼诗》中有“清风不识字,何故乱翻书”;“举杯忽见明天子,且把壶儿抛半边”。乾隆认为“壶儿”就是“胡儿”,显然诽谤政府,嘲讽满清没文化。徐某剖棺戮尸,儿孙和地方官员全部斩首。

(5) 乾隆非常赏识内阁大学士沈德潜,作诗常请他删改,乾隆作不出诗时还请他秘密代笔。沈德潜死后,乾隆命他的家人进呈沈的诗集,发现他把代乾隆捉刀的诗也收录其中,这对乾隆的虚荣心是一个极大的打击。恰好诗集中有咏黑牡丹一首,有诗句“夺朱非正色,异种也称王”。乾隆认为是影射入主中国的满族为“异种”,下令剖棺戮尸。

(6)1781年,休致在家的前大理寺卿尹嘉铨所著书中自称“古稀老人”,又有句说“为王者师”。乾隆说“我自称古稀老人,早已布告天下,他怎么也敢自称古稀老人?”绞死。

从上述例子可以看出,乾隆制造的“文字狱”是强加的“莫须有”罪名,目的旨在维护专制。

(某些内容转引自《清高宗乾隆帝》和《关于康乾盛世》等文,有改动;原作者未详,特致谢意!引用历史档案资料恕不一一指明出处。)

[ 本帖最后由 sinovic 于 21-3-2008 09:52 AM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 10:10 PM

|

显示全部楼层

关于满清迁海暴行

康熙三年(1664)三月初六,清军大队兵船入东山,“尽驱沿海居民入内地,筑墙为界,纵军士大淫掠,杀人山积,海水殷然”(《台湾郑氏始末》)

“一时人民失业,号泣之声载道,乡井流离颠沛之惨非常,背夫弃子,失父离妻,老稚填于沟壑,骸骨白于荒野”(《台湾外志》)

福宁州, “州地以大路为界,南路以州前岭为界,松山、后港、赤俺、石坝近城亦在界外。道旁木栅,牛马不许出入。每处悬一碑曰:敢出界者斩!”“越界数步,即行枭首”(乾隆二十七年福宁府志卷四十三)

莆田县,“着附海居民搬入离城二十里内居住,二十里外筑土墙为界,寸板不许下海,界外不许闲行,出界以违旨立杀。武兵不时巡界。间有越界,一遇巡兵,顿时斩首”“每出界巡哨只代刀,逢人必杀。……截界十余年,杀人以千记” ”(《清初莆变小乘》

(广东香山县)“初,(广东香山县)黄凉都民奉迁时。民多恋土。都地山深谷邃,藏匿者众,平藩左翼班际盛诱之曰点阅,抱大府即许复业。愚民信其然。际盛乃勒兵长连埔,按名令民自前营入,后营出。入即杀,无一人幸脱者。复界后,枯骨遍地,土民丛葬一埠,树碣曰木龙岁冢,木龙者,甲辰隐语也”(道光七年《香山县志》卷八) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 11:28 PM

|

显示全部楼层

禁海政策的具体表现

严格限制对外贸易;

实行严厉的禁海政策,将沿海居民内迁数十里,不许擅自出海 ;

清朝统一台湾以后,开放四个港口,作为对外通商口岸;后下令只开广州一处作为对外通商口岸,关闭了其他港口,并规定由政府特许的"广州十三行"统一经营管理贸易.

并对出口的商品种类和出海船只的载重量作出严格地限制

影响:

满清的闭关锁国政策推行了近二百年.

当时的西方国家正先后进行资产阶级革命和工业革命,

跨入生产力迅速发展的新时代.

满清闭关锁国,固步自封,与世隔绝,即看不到世界形势的变化,

也未能适时的向西方学习先进的科学知识和生产技术,使中国在世界上逐渐落伍了.

[ 本帖最后由 sinovic 于 20-3-2008 11:29 PM 编辑 ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 20-3-2008 11:30 PM

|

显示全部楼层

迁海令——毁灭航海贸易的暴政

迁海令——毁灭航海贸易的暴政

迁海令是清朝当局为镇压东南沿海以郑成功为首的抗清力量而颁布的法令。顺治十八年(1661)颁布,康熙二十二年(1683)终止。当时,郑成功一部在东南沿海一带继续抗击清军。为了最后消灭抗清力量,清廷发布迁海令,北起北直(河北)、中经山东、江南(江苏)、浙江,南至福建、广东省沿海居民均属迁海范围。清廷强令江南、浙江、福建、广东沿海居民,分别内迁30~50里,商船民船一律不准入海。其中广东地区曾连续内迁3次。清廷派满大臣四人分赴各省监督执行,违者施以严刑。四省中尤以闽省为最严。沿海的船只和界外的房屋什物全部烧毁,城堡全数拆除,越界者不论远近立斩不赦。凡迁界之地,房屋、土地全部焚毁或废弃,重新划界围拦,不准沿海居民出海。迁界之民丢弃祖辈经营的土地房产,离乡背井,仓促奔逃,野处露栖,“死亡载道者以数十万计”。迁海令的实行,使农业、渔业、手工业及海外贸易都遭受很大的摧残。人民生计断绝,流离失所,其间曾不断发生激烈的反迁海斗争。迁海令的施行,不仅给社会经济带来严重恶果,而且,由于沿海空虚,海盗乘机活动,造成沿海社会治安更不得安宁。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 20-3-2008 11:41 PM

|

显示全部楼层

发表于 20-3-2008 11:41 PM

|

显示全部楼层

谢谢分享。 。。。。。。。。。 。。。。。。。。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 25-3-2008 08:27 PM

|

显示全部楼层

发表于 25-3-2008 08:27 PM

|

显示全部楼层

我一直都认为清朝不是中国人历史的一部分。。

充其量来说,不过是中国被侵占的历史部分。。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-3-2008 12:49 AM

|

显示全部楼层

回复 10# 风神 的帖子

这位会员蛮清醒地, 清的入侵确实是让中国从天国倒退到野蛮时代去了!

叹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 29-3-2008 12:30 PM

|

显示全部楼层

虚伪残忍贪婪无耻的——康熙[转帖]

康熙大狄被至今仍为被征服而舒服得浑身打哆嗦的人吹成所谓皇帝最强,八岁即位,十四岁亲政,十六岁擒鳌拜;平三藩、平察哈尔,收复台湾,他本人经史子集、天文、算术无不通晓。是雄才伟略的一代英主! 现在称一些贱种为奴才,它们会蹦得老高:什么奴才,我和我们的汗是一家人! 所以我们来剥这麻子的画皮,还历史一个真面目!

康熙的统一是“夷狄禽兽”的统一,特征是 以部落制奴隶制的残余毒化以天下观大一统的理念统合在一起各族人民创造的中华文明,使中华文明停滞,从世界范围看是倒退。不但引进了战乱与杀戮,还引进了民族矛盾、压迫、种族隔离和对人权生命的轻蔑,这些东西对中华文明的破坏是巨大的,也是中国走向衰败的原因之一,美国人坦普尔根据李约瑟的《中国科技史》写了《中国:发明和发现的国度》一书,里面列举中国一百个世界第一,清朝没有占有一项

所谓康熙灭南明,平三藩,收复台湾是一片腥风血雨.彻底奉行的是民族屠杀,民族隔离,侮辱奴化中华民族文明政策 “遇抵抗,必屠城”,昆山——约四万;泾县——约五万;舟山——第一次约万余,第二次全部沉海溺杀,数字不可考;苏州——因为投降的早,仅屠半城,约十余万;嘉兴——约十余万;金华——约五万;赣州府——合计约四十万;南昌府——合计约四十万;南雄——约两万;广州——八万余;潮州——约两万;湘潭——仅存百余,被屠者约四到五万;大同——兵民全部被屠绝,仅存五人;汾州、太谷、泌州、泽州——全部屠绝,合计超过四十万;沅江——约十余万;福建省——合计过百万;四川省——到湖广填四川的时候,全省有丁一万八千人…… 而这遍及中华大地的大屠杀只为了“留发不留头“,只为了侮辱,奴化光荣的中华文明 这遍及中华大地的大屠杀重要操刀者正是康熙大狄.康熙大狄正应为四川和东南的屠杀负责. 所谓康熙经史子集、天文、算术无不通晓,没有留任何著作,没有看到他哪怕在儿孙亲近之间留下什么推进推广他们学习的行为. 而这些史料更戳破这个华丽的画皮: 康熙的道德: 这位君主,要想成为一切人的品德上的楷范,还有待于更好地信仰***,别无他法,可惜,他有耽溺享乐的倾向。 ——南怀仁(FerdinandVerbiest)《鞑靼旅行记》 康熙的文章: 下列诸书是以玄烨的名义刊行的,但有些肯定是朝臣们写的:………。玄烨被说成是一位书法家,但最近看到的被确认为是他的真迹的复制品并不说明的他的书法非常高明。 ———恒慕义(A.W.Hummel)《清代名人传》 康熙的科学知识: 这位皇帝认为他自己是一位出色的音乐家,又是卓越的数学家,但是,尽管总的说来他对科学以及其它知识怀有兴趣,他对音乐一无所知,也几乎不懂最基础的数学知识。 ——马国贤(Matteo Ripa)《马国贤神父回忆录》

再看看祖上做过康熙汉文老师的金庸大吹特吹的“永不加赋”.

金庸胡扯的康熙从顺治那得遗命造福天下“永不加赋”的真面目: 1712年4月4日康熙五十一年清廷下诏的“永不加赋”是在经历近百年的屠杀、投充、圈地等野蛮政策后的所谓仁政。

康熙一朝征收税款的基础是按人头收税,人口愈多,则地方上缴的税愈多。这种设计造成的后果,是地方官吏不愿意(同时统计技术上也有限制)据实上报人口,因为报得愈多,税就得缴得愈多。康熙永不加赋的政策就是把各地方按耕地面积上缴固定的税金,与人口数无关,借以鼓励地方据实上报人口——因为人丁兴旺是所谓太平盛世的表征。 以这种方式来彰显盛世不过是满鞑稳定民族奴役的手段。造成的是土地赋税不均,富者勾结营私,虽坐拥千亩田产而不需缴税,贫者无立锥之地,却有劳动之责。

掩耳盗铃的“永不加赋”

所谓“清朝的赋税”是历代最轻的,这只是表面现象,因为自清初以来便有“永不加赋”之说,而且表面看来赋额较明朝为轻,但实际这仅是一种“掩耳盗铃。

第一,众所周知,清代汉民族百姓必须养活史上最庞大之白吃群体----旗人。

第二,“减赋”实为掩耳盗铃。从康熙到乾隆,满清政府一再宣扬减赋,而雍正以后实行摊丁入亩,按理说假如田地数目不变,那么田赋数目应该较之康熙初年有减无增才对,但事实却并如此。

以占全国税赋七分之一的苏南地区为例,乾隆31年和康熙26年相比,田地减少了15000余顷,赋银也减收了42万余两,但征粮却增加了200万石之多,如果按银价折合,即使按照最低的银价计算,也增加了150万两,这就是说,从康熙26年到乾隆31年,清政府数次宣称“减赋”,赋银也的确减少了一些,但实际上苏南的税赋却净增110万两白银,而这还是最低估算----因为大体上看,有清一代的银价一直在上涨,金田起义前某些地方的银价已经上涨为康熙中叶的三倍,如果我们取折中即1.5倍银价计算,那么仅苏南税赋就净增250万两,而这还是在田地减少15000余顷的情况下征收的!清王朝的“减赋”“永不加赋”,纯属掩耳盗铃,愚弄百姓!

第三 是浮收折勒严重 江南诸省每年从田粮中抽出若干漕运京师,漕粮转运数干里,运费皆出自纳粮户,这就是所谓“浮收”。所有额征田粮,几乎无不浮收。又每年征收赋粮,往往折钱交纳,谓之“折色”。

但无论漕粮折色或地丁银折钱交纳,折合之时,莫不高出当时当地银价很多,这就是所谓“勒折”。由于“折勒” 自康熙年间便屡禁不能,百姓仅仅因此一项,实际交纳的赋额就可达正额的二~四倍。而在雍正推行“火耗归公”之前情况更糟。

第四,阶级压迫极为残酷。

按照“摊丁入亩”的规定,应该是田多者多纳,田少者少纳,但实际情况却刚好相反,交赋数额是根据势力大小决定的,往往是拥有田地越多的人越不用交赋或只交很少的赋税,而税赋全由小户和贫民承担。所谓“同一百亩之家,有不完一文者,有完至数十百千者,不均孰甚焉。……各县绅衿,有连阡果陌从不知完粮为何事者”,这是极为普遍的现象,从记载看,大地主和一般农民每亩所交的赋额往往可以相差数倍,甚至拥有几千顷乃至上万顷田地的地主竟可不交赋税,全部转嫁到小户,自耕农乃至根本没有土地的贫农身上。 赋税又有“长价”与“短价”之分,大户人家减价交纳,小户则必须数倍加价,以弥补大户的亏欠,具记载,有些地方,大户只交原额的千分之三,余额全由小户补齐,小户所交赋额,竟可高达大户的20倍以上!

此外,很多富豪人家利用这一点引诱小户将田地挂在他们名下,借此达到兼并土地之目的,造成土地兼并越来越严重,贫富差距也越来越大。

这些基本上是鸦片战争爆发前的情况,至于鸦片战争后由于不平等条约和鸦片倾销造成白银大两外流,银价飞涨,以铜钱为日常生活花费单位的老百姓在交纳钱折银时所承担的负担自然也飞涨,这是不必详谈的了。太平天国起义时期辖区内实行“照旧完粮纳税”,赋额通常减为原来的一半,但由于剔除了清朝赋税制度中的以上弊端,中小户的实际负担仅为原先数分之一,而且1860年以前没有明确保护过地主的收租权力,这就是为什么其经济政策能在皖赣鄂苏浙等地区得到广泛支持的原因。 本文并没有系统统计有清以来各代税赋的演化,因此无法给出一个定量的结论,以上定量统计仅为参考。而本文指出这种种现象,目的也不在于定量讨论,只在从各个方面指出“清朝税赋较轻”为何是种“假象”,除了很多地区因为爆发了抗租抗赋起义,官府被迫对赋制中的弊端稍加遏止,减轻了一些人民负担外,有清以来老百姓的负担实际一直都在“永不加赋”的幌子下不断加重,加重,再加重。 清朝是唯一这样还被说成是“盛世”的朝代,“文景之治”“贞观之治”“开元之治”可不是这样的。所谓“赋税重”的明朝,在其相应阶段百姓实际负担也不必清朝相应阶段更重多少。我并非认为唯清朝如此,只想指出所谓“永不见赋”“太平盛世”“百姓负担比历代大大减轻”纯属扯谈而已。清朝时占人口绝对多数的汉族百姓的经济权力不过尔尔,却还要多受一层民族压迫,哪里谈得上什么“历史上生活最好的朝代”! 无耻的《尼布楚条约》 根据《人民出版社》1977年出版 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-4-2008 10:10 PM

|

显示全部楼层

李秉衡一个靠买官起家的家伙! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 5-4-2008 04:52 PM

|

显示全部楼层

“清风不识字”:满清血淋淋的文字狱

满清南侵以来,对中原民族不但在军事上予以残酷杀戮,而且在经济上大肆掠夺破坏,尤有远见的是大量炮制文字狱,大搞文化压迫。早在清军入关不久,清廷就开始了对中华文化的压迫摧残。顺治二年(1645年),江阴人黄毓祺被告发写有诗句“纵使逆天成底事,倒行日暮不知还”,被指为反清复明,抄家灭门戮尸,儿女发配给旗人为奴。顺治四年(1647年),广东和尚释函可身携一本纪录抗清志士悲壮事迹的史稿《变记》,被南京城门的清兵查获,在严刑折磨一年后,以私撰逆书的罪名流放沈阳。次年,又有毛重倬等坊刻制艺序案,毛重倬为坊刻制艺所写的序文不书“顺治”年号,被大学士刚林认为是“目无本朝”,是目无“正统” 的“不赦之条”。由此清廷规定:“自今闱中墨牍必经词臣造订,礼臣校阅,方许刊行,其余房社杂稿概行禁止”,这就是最早的言论审查专制。

跟之后的雍正、乾隆相比,康熙的文字狱已经非常严重,杀戮了大批文人。从庄廷鑨明史案说起,却说明熹宗天启朝内阁首辅朱国祯受魏忠贤排挤,告病回到老家浙江乌程,编了一本《皇明史概》并刊行,未刊的稿本有《列朝诸臣传》。明亡后,浙江湖州有个叫庄廷鑨的富户,他是个盲人,受“左丘失明,厥有国语”的鼓舞,也想搞一部传世史作。但他自己并不通晓史事,于是出钱从朱国祯后人处买了史稿,并延揽江南一带有志于纂修明史的才子,补写崇祯朝和南明史事。在叙及南明史事时,仍尊奉明朝年号,不承认清朝的正统,还提到了明末建州女真的事,如直写努尔哈赤的名字,写明将李成梁杀死努尔哈赤的父祖,斥骂降清的尚可喜、耿仲明为 “尚贼”、 “耿贼”,写清军入关用了 “夷寇”等等,这些都是清廷极为忌讳的。这部《明史辑略》刊刻后,起初并无事,只因几年后几个无耻小人,想去敲诈庄家,才惹出事来。当时主事者庄廷鑨已死去多年,庄父仗着有钱买通官府将敲诈者一一顶回。不想一个叫吴之荣的小官一怒之下告到了北京。鳌拜等人对此大感兴趣,颁旨严究。于是与庄氏《明史》有关连的人大祸临头。康熙二年(1663年)五月二十六日,在山水秀丽的杭州城,清军将《明史》案一干“人犯”七十余人(为《明史》写序的、校对的,甚至卖书的、买书的、刻字印刷的以及当地官吏),在弼教坊同时或凌迟、或杖毙、或绞死,一时血溅人间天堂。“主犯”庄廷鑨照大逆律剖棺戮尸,另有数百人受牵连发配充军。

明史案开了以“逆书”索赂的恶劣先河。一些恶棍效法吴之荣,去挑别人书文中的纰漏,牵强附会,指为“逆书”,漫天敲诈。如孙奇逢所编的《甲申大难录》被人控告是纪念亡明,孙奇逢因此被押进京入狱,经人营救方才出狱。后来竟发展到歹徒们索性自制逆书,想敲诈谁就把谁的名字列上。这要数沈天甫、夏麟奇、吕中等人胆最大、心最黑。他们刻印一本诗集,假托为陈济生所编,书中作者为大江南北名士巨室七百余名。康熙六年(1667年)沈天甫到内阁中书吴元莱家索银两千两被拒,遂将此书检举报官,经刑部审理大白真相,沈天甫四人被斩于西市。

康熙五年(1666年),山东发生了黄培诗案。黄培是山东即墨人,明末官至锦衣卫都指挥使,明亡后,隐居在家。曾经接济过于七农民起义军,所作诗如“一自蕉符纷海上,更无日月照山东”、“杀尽楼兰未肯归,还将铁骑人金徽”、“平沙一望无烟火,惟见哀鸿自北飞”反映出黄培反清思想,他还和一帮同道结为大社。告黄培的人是他家世奴家仆黄宽之孙黄元衡。黄元衡本姓姜,在他考中进士、当上翰林后,为了归宗还姓,解除与黄家的主仆名分,就向官府控告黄家私下刻印并收藏有“悖逆”的诗文书籍等。因此黄培等十四人被捕入狱,被处斩。姜元衡还嫌不够,又伙同恶人上了一道《南北通逆》的禀文,指控顾炎武等“故明废臣”和对清廷怀有二心之人,南北之间的通信,不是密谋造反,就是诽谤朝廷。在这份居心叵测的禀文中,姜元衡点了约三百人的名字,企图制造一件大案。此案果然被弄到奉旨办理的地步,山东总督、巡抚也亲自过问。顾炎武为此被囚禁了近七个月,经朱彝尊等人四处营救才出狱。

康熙十九年(1680年),发生了朱方旦中补说案。朱方旦是个名医,他发现了“脑”才是思想中枢,而不是传统医学认定的“心”,“古号为圣贤者,安知中道?中道在我山根之上,两眉之间”。此说一发表,引起医学界极大的震撼,群起挞伐,最后他以“妖言惑众”之罪处斩,所有著作一律焚毁。他还有不少医学著作,如《中质秘录》,在这部书中会有多少超越西方医学的发现,也已经无从得知。康熙帝虽然对科学有兴趣,其实只是想要自己独自拥有科学。当时征吴三桂有功的顺承郡王勒尔锦十分尊敬朱方旦,因此极力营救,康熙帝便先革了勒尔锦,再下诏杀死朱方旦。明中叶以来的文艺和科技复兴,就被这一系列的文字狱扼杀中断了。 断了。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 9-4-2008 03:11 PM

|

显示全部楼层

发表于 9-4-2008 03:11 PM

|

显示全部楼层

清朝很明显是一个殖民政权,只是后期汉文化渐渐同化了他们才会连成一线。

论残暴,近代的日本人可能还不如当初之蒙古与满洲人。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 20-5-2008 03:13 PM

|

显示全部楼层

发表于 20-5-2008 03:13 PM

|

显示全部楼层

爛滿州人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|