|

查看: 3278|回复: 0

|

叶宁让我也想: 老得刚刚好!

[复制链接]

|

|

|

文|吴鑫霖

书名:《飞跃马大校园》《老得刚刚好》(套书)

作者:叶宁

出版社/图片提供:大将文化

合作单位:大将文化

网站:https://dajiang.com.my

马华文化圈里藏有不少带有传奇色彩的人物。他们曾经风光一时,却多数选择隐退江湖,有的甚至来不及道别,就悄然离场。尤其是那些兼具作家身分的文化人,一旦退隐,若无天时地利人和的催促与召唤,恐怕很难再度出山,重新磨亮那把写作的犀利文笔,回到文坛,回到读者的视野。

我自己也混迹文化圈多年,时不时嘴上嚷着想要神隐,说得头头是道,但身体却十分诚实,始终舍不得退出这个圈子,继续霸占着文学与文化界珍稀的资源,却迟迟不拉屎。

唉,难怪二手书店的黄老板会嘲讽我:“你就是假装佛系啦!”

他这一句话,可真是刘震云所说的那种“一句顶一万句”,字字见血,句句刺心,让我现在每次见到他上班,都不敢再说什么“我不写脸书了”或是“我要退出文化圈”这类的佛系废话了。

反覆思量 权衡再三

人生如蜉蝣,转瞬即逝,更该好好珍惜。不管是选择继续盘踞在文学圈,还是果断抽身离场,终究都是个人的自由意志,也必然是经过反覆思量、权衡再三的选择。就像我们今天要谈的,大将文化在2025年倾力推出的叶宁双书套装:《飞跃马大校园:40周年纪念版》与新作《老得刚刚好》。

虽然过去也曾谈过一些马华资深作家的著作,但这次要谈叶宁的成名作与新作,还是让我产生了些微的心理压力。压力来自于多年前读《飞跃马大校园》的记忆,早已随风而逝。

虽然这次因编辑工作之需,重新细读这本曾在我十几二十岁时留下深刻印象的作品,但心中的激动与感动,却已不如当年强烈。几晚辗转难眠后,我才慢慢意识到,这本书虽是马华校园文学书写的重要经典,但毕竟时代更迭,许多当年的风景与故事,如今已渐渐沉淀为一代人的共同记忆。

对当代年轻人来说,要想再对那个年代的大学生活,特别是叶宁笔下的马来亚大学产生强烈好奇,已不那么容易。反倒是书中那些求学趣事、老师八卦、同侪打闹,以及亲友对一位马大生的“玫瑰色想像”,仍旧鲜活,留有余温,在时间里持续发酵。

叶宁《飞跃马大校园》

师出何处底蕴深厚

所以,别问我《飞跃马大校园》会不会让人边读边笑。叶宁毕竟不是那种满身搞笑基因的瘦子,虽然她也叫阿满,但这本出自她少艾时期的作品,其实更能看出他们那一代文青的文学修养,绝非今日某些文青“打卡式写作”可比。

随手拈来就是《叶珊散文集》(对,就是后来改名为杨牧的那位叶珊),不然就是余光中。台湾现代文学几位大神对叶宁的影响,稍具文学素养的读者,一眼就能看穿她出师于何处、底蕴深厚。

我没亲历过叶宁时代的出版盛况,但据几位资深朋友回忆,《飞跃马大校园》当年一推出即洛阳纸贵,甚至还出现了盗版。

是的,你没看错,盗版!在纸本阅读如今已成怀旧物件、如尤雅《往事只能回味》里唱的那般“春风又吹红了花蕊”的年代,能遇见一本被盗印的书,几乎像是和青春说了一声“再也回不去了”。

这女子,很飒!

提起叶宁,我的干妈总说:“这女子,很飒!”我也觉得如此。

不过,我对她的印象,大多来自《中国报》时期听前同事的转述。大家谈起她时总是一片倒的赞誉:能写、能干、果断又洒脱,简直人中龙凤。

我虽未与她共事,却接触过不少与她共过事的人,对她皆是盛赞如潮。这种“送花篮级”的赞誉,在这个文气稀薄的年代,已难得一见。

就像伍迪艾伦在《午夜巴黎》里对20世纪初法国文艺圈的致敬,那种人文盛世,早已成为传说。我只能坐在当下,读着《飞跃马大校园》,一边听着关于叶宁的点点传奇,像张爱玲笔下那种“传奇女子”的现代版,默默追忆似水年华。

点中读者笑穴

当然,《飞跃马大校园》只是叶宁文学生涯的重要一役。多年来,她陆续推出不同时期的作品,如:《一个黑狗啤女郎》、《家盐家醋》、《飞跃黑狗啤的师奶》、《渐入家境》、《令堂物语》等,几乎每一次出击,都能点中读者笑穴与共鸣。然而,也正因为她笔调轻巧、题材不离地,不免受到某些“纯文学信徒”的批评,说她不够严肃、不够“文学”。

但说到底,什么是文学?在我这狭隘且有限的认知里,文学最好是“先轻松、后严肃”。若真想吸引读者走进文学的道门,把门槛设得过高,那又有谁能真正进来读、进来写?

叶宁《飞跃马大校园》《老得刚刚好》

大将文化的林春莲社长倾尽心力,把叶宁从她热心参与的布道工作中“暂借”过来,让她重出文坛,不仅推出《飞跃马大校园》40周年纪念版,还同时交出了一部全新作品《老得刚刚好》。

从布道工作暂借过来

所以,读叶宁,刚刚好。

中学时读杜甫,有一句诗让我印象深刻:“润物细无声。”这句话像是刻进骨子里的记忆,想来即便我哪天死了、烧成灰了,也一定还记得它。人与人之间的关系,作者与读者之间的关系,不也正是这样吗?你记得也好,最好你也忘了。这话,不只徐志摩会说,我想,曾是报人、如今转身低调的叶宁内心大概也有类似的想法吧。

这次,大将文化的林春莲社长倾尽心力,把叶宁从她热心参与的布道工作中“暂借”过来,让她重出文坛,不仅推出《飞跃马大校园》40周年纪念版,还同时交出了一部全新作品《老得刚刚好》。我没见过叶宁,但在翻读她的新作时,我竟联想到了苦苓,同样是笔调幽默、文风轻快的人,同样能用嬉笑的语气说出扎实的内容。

我不清楚苦苓近期是否写过关于“老之将至”的作品,但叶宁的《老得刚刚好》无疑是在这个“黄金贵族”时代里,以从容的文学姿态书写步入初老的生活感怀。阅读这本书,我感觉自己是幸福的,作为少数几位抢先读到原稿的读者之一,我在字里行间感受到她写下的温度与质地。

不吵不闹好好老去

虽然很多人说我正值青壮年,但我知道,我内心住着一位“未衰先老”的老灵魂,“优雅老去”一直是我面对人生的哲学态度。也正因如此,当我读到《老得刚刚好》时,心里生出特别的亲切与熟悉感。书里有叶宁谈遗忘小物件的经验,也有她自问若哪天不小心孤独死去,该怎么提早准备、留遗产不留遗物(尤其是书!);还有那些令人笑出声的大妈与金孙的趣事。

是的,这些“老得刚刚好”的日常,是我格外喜爱的风景。我甚至时常在逛 Aeon 时,会特地到cafe 坐在那些叔叔伯伯身边,偷听他们聊天:谈孩子的近况、讨论哪家政府诊所的医生不错、要不要介绍给儿孙;又或是哪个年轻人还没结婚,谁可以凑一对;当然也少不了作为长辈对后辈的责备与不满。

但在这些碎碎念里,也藏着动人的温柔时刻:比如他们相约喝咖啡、邀新人加入退休咖啡局;又或者有人偷偷带了一份小食,与老友们分享。这些画面,像极了叶宁笔下那种不吵不闹、刚刚好的老年生活,让人莞尔,也让人想好好老去。

叶宁《飞跃马大校园》《老得刚刚好》

叶宁毕竟不是那种满身搞笑基因的瘦子,虽然她也叫阿满,但这本出自她少艾时期的作品,其实更能看出他们那一代文青的文学修养,绝非今日某些文青“打卡式写作”可比。

闭门不见安静的猫

但叶宁,又不是那样的人。

《老得刚刚好》里的她,反而有点社恐。除了几位亲密闺蜜偶尔小聚,其余时间,她多半选择闭门不见,像一只安静的猫,窝在自己舒服的领域,默默做着热爱的事情。

这让我想起矽谷创投圈里那位白手起家的传奇人物纳瓦尔曾说过的一句话:“我看重各式各样的自由,包括做自己想做的事、不做不想做的事,不被自己的情绪或外界干扰所影响。对我来说,自由是最重要的价值。”

这句话,拿来形容当下的叶宁,再贴切不过。她掌握了自由的节奏,选择过自己真正喜欢的生活。

话说回来,这篇落落长的“小评论”,不太像一篇正规的书评,更像是我写给一位从未谋面的作者的一封长信。这封信里,有些事我说不出口,也不愿展开,但读者若有心,自然可以在行间自行补白。

在金黄干草骑摩托

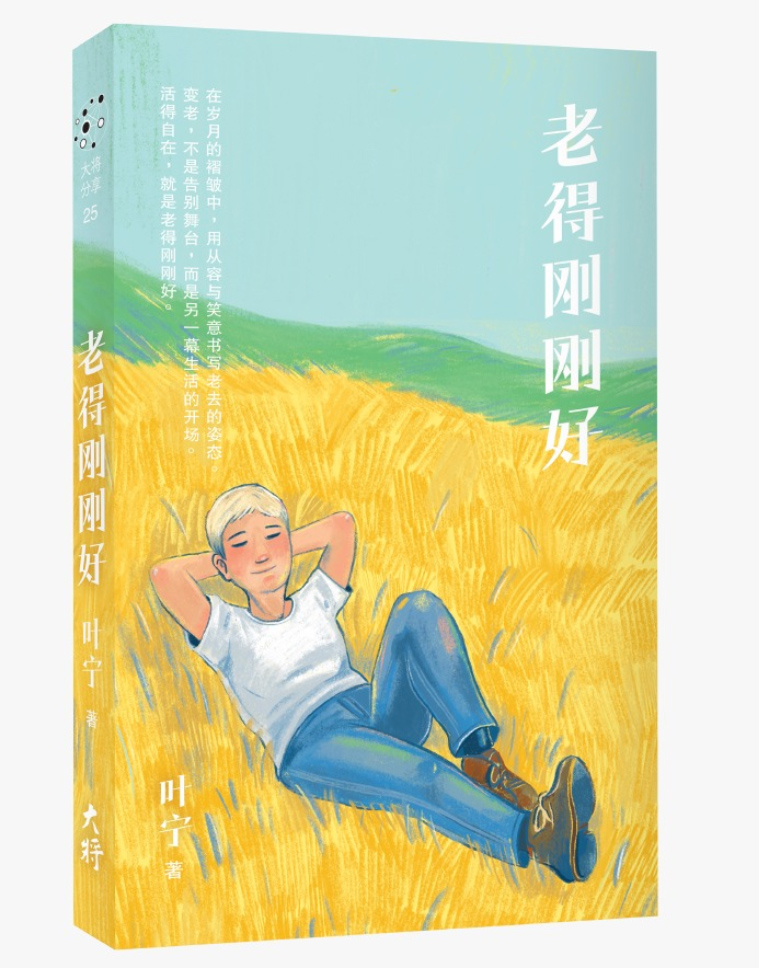

有一件事倒是可以说说,也即是这本书的设计。

前阵子和一位还在报社工作的老朋友聚餐,席间他一开口就说:“我好喜欢叶宁这两本书的封面设计!”

我听了愣了一下,过了好一会儿才意识到:啊,我竟然一时忘了《飞跃马大校园》和《老得刚刚好》的最终封面是哪个版本了。于是我们一边翻手机、一边搜寻图片,直到看到那张在金黄干草上骑着摩托的叶宁,还有那张闲适地躺在草坪上、脸上带着笑意的她。

是啊,大概每个人都曾想像过成为那样的叶宁:活泼过、精彩过、自由过;也想像自己老来如她,沉醉在巴赫的大键琴声中,静静地,过着神圣又宁静的岁月。

合上书,时间的河流静静地流走。它流过千山万水,也流过海枯石烂。假如思念是一枚邮票,你会把这份思念贴在哪一封信上?是寄给那个青春飞扬、海阔天空的自己?还是寄给那个肩负职场与家庭双重责任的青壮年?或者,是那个正在学着放下、走向中年、走向初老的自己?又或者你会把这枚邮票留下来,加点盐,腌起来,风干,等到老的时候,下酒。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|