|

|

楼主 |

发表于 11-7-2004 10:37 AM

|

显示全部楼层

新發現棕矮星對,解開部分形成之謎

在第十三屆劍橋「低溫恆星、恆星系統與太陽」(Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun) 研討會上,哈佛史密松天文物理中心 Dr. Kevin L. Luhman 宣布發現了一組互繞的新生棕矮星對,因而可能解開部分棕矮星的形成之謎。

棕矮星是在 1990 年代發現的一種新類型星體,因其溫度過低無法觸發融合反應成為恆星,但其質量又遠比行星高。棕矮星的起源途徑之一可能和恆星類似,由重力遢縮的星際塵雲形成核心星子,再經過積聚過程而成。但在電腦模擬中卻無法形成棕矮星,因此天文學家懷疑棕矮星的形成另有其道。

Luhman 認為其中一種可能是,星際塵雲中星子相互的重力構成彈弓效應,將部分尚未經過積聚的星子彈出星雲,形成了棕矮星。但由於棕矮星沒有融合產能,所以很暗也很難觀測到,使得這項假說難以驗證。只有在棕矮星剛形成的一百萬年內,殘餘的熱量讓其還有機會被觀測。於是 Luhman 鎖定南天蝘蜓座內一個距離 540 光年的星團,以智利 Las Campanas 天文台 6.5 米的望遠鏡搜尋剛誕生的棕矮星,結果發現了二十幾顆各自獨立漂流著的棕矮星,其中兩顆還是雙星對。過去也曾發現過棕矮星對都是緊密雙星,距離不到冥王星至太陽的一半,但這次所發現兩者相距很遠,約有冥王星至太陽的六倍遠。

兩顆相距這麼遠的棕矮星,其間束縛的重力較小,稍有擾動便足以使兩者分離,因此 Luhman 認為它們不太可能是經由前述的彈弓效應而形成,其形成過程應與一般恆星無異。

這項發現將刊載於天文物理期刊 (ApJ),全文可見 http://cfa-www.harvard.edu/~kluhman/paper.pdf

資料來源:Harvard CfA News Release, Brown Dwarf Pair Discovered, 2004.7.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 14-7-2004 08:03 PM

|

显示全部楼层

九米望遠鏡發現它的第一顆系外行星

1999 年才剛開始進入正式運作的麥當勞天文台(McDonald Observatory)9.2 米哈比-艾伯利望遠鏡(Hobby-Eberly Telescope,HET)發現了它的第一顆系外行星。這顆新發現的行星,質量約為 2.84 倍木星質量,公轉週期約54.23天,距離母星約 0.26 天文單位(AU,比水星與太陽的距離 0.3AU還近)。這顆行星的母星HD 37605是顆類太陽恆星,目視星等約8.7等,但比太陽稍小一些,表面溫度也比太陽低一些(約5475K),光譜型為K0,重金屬豐度比太陽還高,軌道橢圓率高居目前已知120顆系外行星中的第三大(e = 0.737)。

天文學家 Bill Cochran、Michael Endl 和Barbara McArthur 等人,利用 HET 與高精度光譜儀(High Resolution Spectrograph,HRS),以所謂的「徑向速度法(radial velocity technique)」來偵測系外行星。因為行星環繞母星公轉的過程中,行星重力會扯動母星,使母星的位置繞著整個行星系統的質心做週期性擺動,因而造成母星光譜譜線會週期性的來回移動(都卜勒效應),這是搜尋系外行星最普遍的方式。

HET 望遠鏡的運作方式與一般大型天文台不同,不需要天文學家親自到天文台中操作望遠鏡來觀測,而是天文學家將己身的需求目標告知天文台的操控人員,而望遠鏡操控人員就會從研究計畫名單中挑選適合當晚天氣與月相的天體目標進行觀測。如此一來,每個晚上都可以觀測許多不同研究計畫的目標,而每一個研究計畫也都可以有比較長期的資料足供分析。他們稱這種運作方式為「表單制(queue scheduling)」。對系外行星搜尋這類研究而言,這種望遠鏡運作方式非常切合天文學家的需求,因為他們可以隨時將重要目標編入待觀測表單中,而不會妨礙其他的觀測目標。HET望遠鏡加上高精度光譜儀後,徑向速度的誤差量(均方根)僅有每秒3公尺以下,使得系外行星搜尋變得更有效率,成為行星獵人的一員大將。

參考資料:

http://www.universetoday.com/am/ ... s_first_planet.html

http://austral.as.utexas.edu/planets/hd37605/hd37605.html

轉載自:台北天文館,資料來源:University of Texas at Austin News Release, Observatory Finds Its First Planet, 2004.7.9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 14-7-2004 08:04 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 17-7-2004 01:16 PM

|

显示全部楼层

土星環的新謎題

過去幾天以來,天文學家忙著分析卡西尼號剛進入土星軌道之際所拍設的大量土星環照片。不過,卻發現這個系統,越研究,越複雜,越讓人迷惑。短短兩天之內,科學家對土星環的觀念大大改觀。

天文學家認為基本上土星環應該是由碎冰所組成;不過,從上方照片中,卡西尼號上的可見光與紅外波段的光譜相機,拍攝到卡西尼環縫、恩克環縫(Encke Gap)和其他小環縫及F環中的物質,是塵埃(Dirt)與冰(water ice)的混合結果,且灰塵比冰還多。

雖然在土星環縫中發現塵埃含量很多,讓天文學家很興奮,但隨之而來的疑惑卻也不少。例如:為什麼A環和B環的物質這麼「乾淨」,但夾在A環與B環之間的卡西尼環縫卻含有這麼灰塵?天文學家發現:這些塵埃粒子的性質與天文學家在土衛九(Phoebe,天文速報2004.06.14卡西尼號傳回土衛九Phoebe清晰影像)上看到的暗物質相同,配合另一項發現:土星環邊緣有氧原子集中的情形,可能是環中物質相互碰撞的結果(天文速報2004.07.05土星環中的氧原子濃度變化),因此成為土星環的來源,可能為某顆大衛星碎裂之後的殘片形成的最新佐證。目前關於另一土星環來源的理論,是認為因土星形成之初,這些物質位在土星的洛希瓣(Roche Lobe)內,受土星強大潮汐力影響、無法集結形成衛星,因而散落在土星周遭,變成土星環。

更多相關資訊請參閱:http://saturn.jpl.nasa.gov、http://www.nasa.gov/cassini

轉載自:台北天文館,資料來源:NASA/JPL News Release, Rings Pose New Mysteries, 2004.7.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 17-7-2004 01:20 PM

|

显示全部楼层

日冕物質噴發 3D 影像

天文學家利用SOHO太陽觀測衛星(Solar and Heliospheric Observatory)的觀測資料建立了首張太陽日冕物質噴發(coroanl mass ejection,CMEs)的立體影像,如右(點選右圖可看3D立體影像動畫),對瞭解這個太陽表面的爆發現象助益極大。

CME是太陽系內最強的爆發現象,每次爆發時,會從太陽大氣噴出數十億噸的帶電粒子, 以時速數百萬公里的高速席捲太空。研究人員相信CME是因被扭曲變形的太陽磁場重新整合、磁力線突然斷裂後再重新鏈結而釋出能量的結果。當CME爆發方向正對地球而來時,可能會危害地球的通訊、航空、發電設施以及人造衛星等。

不過,相信歸相信,但仍必須要有科學證據證明這種信念。若要全盤瞭解CME的起源,並對CME襲擊地球的時間與角度做出正確的預測,科學家必須先瞭解CME的立體結構。無論是太陽磁場或地球磁場,基本上來說都是看不見的。但因CME是由帶電粒子所組成(電漿 plasma),而帶電粒子會繞著磁場前進,因而可以呈現出磁場的形狀,使科學家能追蹤促使CME爆發的的太陽磁場結構與行為特性;又這些帶電粒子具有偏振性(polarisation),不同方向的磁場強度會不同,因此可用偏振器來測量某個方向的磁場強度。此外,愈靠近太陽表面,帶電粒子被偏振的程度愈大。

故美國華盛頓天主教大學(Catholic University)的Thomas Moran與哥達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)的Joseph Davila,嘗試利用連續的SOHO廣角分光日冕儀(Large Angle and Spectrometric Coronagraph,LASCO)的不同偏振器、不同偏振角的2D平面觀測資料,計算CME各部分未偏振光及有偏振光的比例,就可以建構出3D的立體資料。這項新技術可以清楚呈現出複雜扭曲的磁場結構,有時甚至可以看出CME的帶電粒子雲與地球磁場的交互作用。利用這個新技術,Moran等人確認朝向地球的CME的結構,應該是個向外擴張的拱環(arcade of loops),而不是氣泡狀(bubble)或繩索狀(rope-like)結構。

這項技術其實以前曾在日食過程中用來研究太陽大氣層的結構,不過倒是首度用在快速移動的CME中。2006年將要發射的「日地關係觀測衛星(Solar Terrestrial Relations Observatory,STEREO)」任務由兩艘相距甚遠的獨立太空船組成,因此可觀測CME的3D影像,不過Moran等人相信:他們這項技術可補STEREO的不足,讓觀測結果更完美。

轉載自:台北天文館,資料來源:ESA News Release, 3D View of a Coronal Mass Ejection, 2004.7.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:08 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:08 AM

|

显示全部楼层

木星和土星的形成途徑不同

50億年前,太陽系中最大的兩顆行星—木星和土星幾乎同時形成,不過,形成方式卻迥然不同。美國加州大學(University of California)洛斯艾摩斯實驗室(Los Alamos National Laboratory)科學家Didier Saumon等人利用電腦模擬它們形成過程的細節,相關論文發表在天文物理期刊(Astrophysical Journal)中。

木星、土星、天王星和海王星都是所謂的氣體行星,與太陽一樣,其質量的70%是氫,剩下的30%是氦和其他重元素。不過,由於氫氣在高壓狀態下會呈現什麼性質(物理上稱為狀態方程式equation of state)一直不甚清楚,因此,天文學家很難估算這些大型氣體行星的內部結構。

美國和蘇俄等國的科學家陸續進行了許多年的實驗,看看氫元素受到數百萬倍大氣壓的強大衝擊壓縮下,如何形成氘(deuterium,或稱重氫,為氫的同位素)或游離等,看看氫的行為如何改變,其狀態方程式該如何描述,才會符合目前巨行星狀態。

Didier Saumon蒐集這些實驗的資料,並將之應用在他的電腦程式中,經過50000個不同的模擬之後,最後結果確認難揮發的重元素,如鐵、矽、碳、氮、氧等,在土星上會集中在其核心中,不過在木星上卻會被強力的亂流帶的到處都有,在木星核心反而很少重元素的存在。由此,天文學家認為很可能是因為這兩顆行星的形成過程不同所致。

雖然土星和木星上重元素分佈不同的事實,天文學家早有所悉,不過這個電腦模擬的結果,因已排除了許多先前對氫狀態方程式不確定的因素,因此可幫助天文學家確定更多關於木星與土星如何從太陽星雲中形成的過程細節。Saumon等人希望卡西尼號太空船和未來其他太陽系空間的太空船任務,能夠利用實際觀測資料幫助檢測與驗證這些模擬結果。

轉載自:台北天文館,資料來源:Los Alamos News Release, Saturn and Jupiter Formed Differently, 2004.7.14

[ Last edited by AnM on 26-7-2004 at 11:12 AM ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:09 AM

|

显示全部楼层

黑暗能量與黑暗物質間互有關連?

在過去幾十年中,科學家發現宇宙中除了可見物質外,還有黑暗物質與黑暗能量兩種不可見的物質與能量,只能從其對普通物質的重力影響加以探測。

理論物理學家 Robert J. Scherrer 提出了一種新模型,將黑暗物質與黑暗能量結合為一種未知的力,並發表於六月三十日出版的物理評論通訊 (Physical Review Letters) http://arxiv.org/abs/astro-ph/0402316 上。

Vanderbilt 大學物理教授 Scherrer 推測,宇宙中充滿一種看不見的流體,作用壓力於普通物質上,並影響著宇宙膨脹的方式。如此一來,有關黑暗物質和黑暗能量的難題便一併獲得解決。

在 1970 年代,天文物理學家以假設的黑暗物質解釋星系的運動,並估計其量為普通物質的十倍。目前推測黑暗物質可能是一種弱作用重粒子 (WIMPs),不僅沒有輻射也幾乎不和普通物質作用。許多科學家正致力於尋找這類粒子。

1990 年代被提出的黑暗能量則是一種和重力特性相反的斥力能量,它的存在促使宇宙加速膨脹,根據最新的估計,黑暗能量在宇宙中佔 75%,黑暗物質佔 23%,而普通物質和能量僅佔 2%。

Scherrer 的理論使用了複雜的純量場概念,其中包含了空間中的能量與壓力,宇宙論者也用此來解釋在大霹靂後不久發生的宇宙暴漲,當時的宇宙在不到一秒鐘內膨脹的數十億的數十億倍。

Scherrer 使用了由普林斯頓大學 Paul Steinhardt 所提出的一種稱為 k-essence 的新純量場概念模型,是第一次將其同時用於解釋黑暗能量與黑暗物質。

科學家將黑暗物質與黑暗能量加以區分是因為兩者的特性不同,黑暗物質有質量、會聚集成團,而黑暗能量沒有質量、廣泛散佈於宇宙中,具有與重力相反的斥力特性。

Scherrer 發現簡單型式的 K-essence 場即可呈現出類似黑暗物質和黑暗能量的特性。

最早的黑暗能量模型來自廣義相對論中的宇宙常數項。愛因斯坦當初導入了這項常數已求靜態宇宙解。但觀測證實宇宙非靜態而被揚棄。最近的模型再度引進了宇宙常數來解釋黑暗能量效應,但它無法解釋黑暗物質的存在。

最早嘗試將黑暗能量與黑暗物質關連起來的,是一種根據 1930 年代俄國物理學家所提出稱為 Chaplygin 氣體模型的理論,但這種理論卻無法解釋星系的形成。

Scherrer 的理論和哈佛大學 Nima Arkani-Hamed 在今年初提出的統一場論有些類似,該理論將黑暗物質與黑暗能量的來源歸於一種充斥於宇宙中,稱為 "ghost condensate" 的流體,它無所不在卻無法被看見。

雖然 Scherrer 的模型獲得初步的成功,但仍有許多問題,物理學家也認為還需要更多觀測來加以佐證。此外,它也無法解釋一些看似巧合的現象:為何我們剛好處於宇宙黑暗物質和黑暗能量密度相近的短暫時期中?而這似乎也違背了宇宙學原理。

資料來源:Vanderbilt University News Release, A Connection Between Dark Energy and Dark Matter?, 2004.7.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:10 AM

|

显示全部楼层

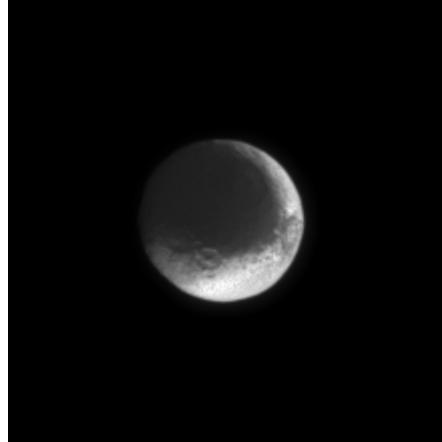

土星的雙面衛星 Iapetus

土星衛星之一的 Iapetus (讀音 eye-APP-eh-tuss),其一側半球反射率很低,另一側反射率卻很高,這種雙重面貌一直令科學家不解。

Iapetus 是土星已知的 31 顆衛星之一,其直徑 1,436 公里,約為月球的 1/3。圖為卡西尼號 2004 年七月三日,在距離 Iapetus 三百萬公里處所拍攝的影像,其表面亮暗並非向、背太陽所致,而是反射率不同所造成的亮度差異。

在卡西尼號未來四年的土星探測之旅中,將有兩次近掠 Iapetus 的機會,其中一次距離僅 1,000 公里。

Iapetus 是義大利-法國天文學家 Jean Dominique Cassini(卡西尼)於 1672 年發現,當時卡西尼即正確指出 Iapetus 兩半球亮暗是因表面物質反射率差異很大所造成。

根據航海家號的探測,Iapetus 的亮面反射率高達 50%,類似典型的冰態衛星,但另一側的反射率卻僅 3%~4%。天文學家猜測造成這種差異的原因之一可能是,另一顆土星小衛星 Phoebe 被隕石轟擊後揚起的塵埃覆蓋在 Iapetus 面向 Phoebe 的一側,

除了差異極大的反射率之外,Iapetus 還有其他奇特之處,它的軌道傾斜角比其他土星衛星大,約 14.7 度左右,因此會週期性地通過離土星環和其他衛星軌道面較遠的地方,此外,它的密度也低於其他土星衛星,顯示其內部水冰、甲烷或阿摩尼亞冰的含量較高。

更多相關資訊與影像請參閱 http://saturn.jpl.nasa.gov、http://wwwvims.lpl.arizona.edu/。

資料來源:NASA/JPL, Saturn's Two-Face Moon, 2004.7.15

[ Last edited by AnM on 26-7-2004 at 11:13 AM ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:16 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-7-2004 11:17 AM

|

显示全部楼层

史匹哲太空望遠鏡觀測最劇烈的恆星遽增星系

英國肯特大學、愛丁堡皇家天文台、牛津大學的天文學家和美國宇宙論學家,利用史匹哲太空望遠鏡(Spitzer Space Telescope)觀測全宇宙至今為止最原始、最劇烈的恆星遽增星系(starburst galaxy)。相關論文將發表在 2004年9月發行的天文物理期刊增刊( Astrophysical Journal Supplement)中。

時間回到 1995 年,天文學家利用位在夏威夷的JCMT望遠鏡(James Clerk Maxwell Telescope),加上次毫米波輻射相機 SCUBA(Sub-millimetre Common User Bolometer Array),觀測到一些非常遙遠而原始的星系,其中有些星系因過於遙遠且被大量塵埃遮蔽,昏暗到連哈伯太空望遠鏡都觀測不到,而 SCUBA 是利用次毫米波段觀測,因而才能偵測到。不過,SCUBA只偵測到這些星系的存在,並因距離遙遠而推測他們應是相當原始的星系,但無法清晰的解析細節。

七年之後,史匹哲太空望遠鏡升空,這些英美天文學家利用史匹哲的銳利影像,配合SCUBA在次毫米波段的威力,企圖研究這些原始星系。結果讓這些天文學家大吃一驚,因為他們不僅在史匹哲的影像中找到所有SCUBA星系,而且這些影像只花了史匹哲望遠鏡 10 分鐘的觀測時間。只花了 10 分鐘,就抵過這些天文學家7年的努力!

此外,當初天文學家以 0.5毫米波長觀測天空時,發現銀河系之外的天空背景有一些模糊的亮光,一直不知其因;此次經史匹哲望遠鏡觀測之後,他們才終於知道:原來這些模糊的亮光,就是那些遙遠的星系,這些星系中的恆星應該大部分是宇宙誕生後的第一代恆星,而現在宇宙中的萬事萬物,包括人類和地球,都是來自這些恆星演化的產物,因此發現這些恆星究竟是從哪兒形成,可以讓我們知道我們究竟來自何處。因此,史匹哲太空望遠鏡的觀測結果,確認了這些遙遠而原始星系的存在,讓那些英美天文學家雀躍不已。

這個觀測結果,再一次地證明了史匹哲望遠鏡的超優質觀測能力。

轉載自:台北天文館,資料來源:PPARC News Release, Spitzer Finds Starburst Galaxies, 2004.7.19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 6-9-2004 04:11 PM

|

显示全部楼层

卡西尼號發現兩顆土星新衛星

行星動力學家 Dr. Sebastien Charnoz,從卡西尼號 (Cassini) 影像中發現了兩顆新的土星衛星,直徑分別約 3 公里與 4 公里,是目前所知最小的土星衛星。而土星衛星總數累計有 33 顆。

這兩顆新衛星暫時編號 S/2004 S1 與 S/2004 S2,距離土星194,000 公里與 211,000 公里,介於 Mimas 與 Enceladus 軌道之間。S/2004 S1 可能曾經出現在航海家號 (Voyager) 23 年前所拍攝的影像中,當時編號 S/1981 S14,但至今無法確認。

先前所知最小的土星衛星直徑約 20 公里。這次發現的兩顆衛星位於 F 環的環隙中。科學家對於這兩顆衛星能存在於 Mimas 與 Enceladus 兩顆大衛星間咸感驚訝。一般認為,迴盪在外太陽系無數的彗星體會將這些小衛星擊碎,但 S/2004 S1 與 S/2004 S2 的存在顯示小彗星的數量可能並不如想像中多。

小彗星體的運動速度比子彈還快好幾倍,如果太陽系裡和房子差不多大小的彗星體很多,那麼這些小衛星可能經歷過數次撞擊,粉碎後成為環的一部份,也可能再聚集成新的衛星。如果彗星數量較少,這些新形成的小衛星便有機會倖存。

在巨行星旁的小衛星通常不會停留在穩定的軌道上太久,因為行星的潮汐力會使其軌道偏移、離心率更高,與行星的赤道面夾角也更大。

科學家相信,還有更多小衛星隱藏在土星環隙中,而卡西尼號將有機會讓我們看到這些小衛星的真面目。

卡西尼- 惠更斯號相關影像與訊息請參閱 http://saturn.jpl.nasa.gov、 http://www.nasa.gov/cassini 與 http://ciclops.org

資料來源:NASA News, Out from the Shadows: Two New Saturnian Moons, 2004.8.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 6-9-2004 04:13 PM

|

显示全部楼层

年輕恆星顯微鏡座 AU 旁發現行星蹤跡

夏威夷大學天文學家 Dr. Michael Liu 以世界上最大的紅外望遠鏡、配備調適光學系統的口徑十米凱克 II 望遠鏡 (Keck II),在顯微鏡座 AU (AU Mic) 旁發現可能有行星存在。由於顯微鏡座 AU 距離地球僅 33 光年,所以這也是至今所攝得最清晰的恆星塵埃盤影像,微鏡座 AU 則成為目前所知距離最近,可能具有行星的恆星。這項研究發表於九月出版的「科學」(Science) 上,其論文可參閱 http://arxiv.org/abs/astro-ph/0408164。

通常,拱星盤中的物質會是均勻分佈的,但是 Dr. Liu 觀測發現顯微鏡座 AU 拱星盤中距離中央恆星約 25~40 天文單位間(相當於海王星至冥王星間)有團塊存在,因而推測可能是受行星的重力擾動而造成。不過無法看到行星

顯微鏡座 AU 是一顆黯淡的年輕紅星,質量只有太陽的一半至十分之一,年齡約 1200 萬年,據信這正是行星形成的活躍期。

天文學家單靠這幅影像無法判斷顯微鏡座 AU 中的是何種行星,不過只有質量夠大的行星,其重力才足以在塵埃盤中形成結構,顯微鏡座 AU 拱星盤中的結構多為橢圓而非圓形,顯示該行星的軌道為橢圓形,與太陽系的行星很不相同。

在鄰近恆星拍攝到拱星盤的影像非常少,年初 Dr. Liu 才靠著塵埃盤中微小塵粒所反射的星光發現了顯微鏡座 AU 旁龐大的塵埃盤,這次的影像解析度較之前清晰三十倍,達 0.04 角秒,相當於滿月直徑的 1/500,000,如果以肉眼相擬,能夠從一公里半之外直接看清楚雜誌上的字,在如此高解析度下,微鏡座 AU塵埃盤中 0.4 天文單位大小的結構也隨之呈現。

資料來源:IfA News Release, Evidence for Planets Around a Young Star, 2004.8.13

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 6-9-2004 04:17 PM

|

显示全部楼层

伽利略號資料透露木衛 Ganymede 內部質量分佈異常

大約一年前,NASA 伽利略號 (Galileo) 太空船在執行七年任務之後衝入了木星大氣,不過其貢獻尚未結束。科學家最近在木星最大的衛星 Ganymede 冰態表面下發現不規則狀的質量節塊,可能是岩石結構,數十億年來靠著冰態地殼的支撐才得以留存於表層。這項發現刊載於八月十三日出版的「科學」(Science) 期刊。

這項發現也使科學家必須重新評估 Ganymede 的內部結構,至少在接近表面處的冰強度夠高,所以這些石塊才沒有沈入地下。但也可能是冰層下還有岩石支撐。

論文發表人,JPL 科學家 Dr. John Anderson 表示,如果 Ganymede 內部有液態海洋,各處的深度可能隨岩石堆積的高度而有所不同。

研究團隊中的 Dr. Gerald Schubert 表示,雖然目前還不知道這些岩石體的深度,但推測要支撐這麼大的質量,必須夠厚、夠冷、夠硬的冰層,所以這些岩塊可能在接近地表處,很難想像在光靠中間或底部的冰層能承得住這些質量。

Ganymede 的結構分為三層,包括金屬鐵的核球,包覆在外層的岩幔、以及表覆厚達八百公里,混和著岩石的冰層。

科學家們利用伽利略號 1996 年第二次飛掠 Ganymede 時所做的重力測量資料,發現這些不尋常的質量節塊。伽利略號總共飛掠木星大衛星 31 次,但只有這一次的資料為衛星質量分佈異常提供了證據。

科學家們在 1960 年代的軌道器探月任務中也曾發現月球質量分佈有異常的狀況。阿波羅任務後歸結其原因是月球撞擊盆地的凝結熔岩,但科學家認為在 Ganymede 上的發現與之完全不同。

伽利略計畫科學家表示,Dr. Torrence Johnson 測量衛星重力對探測器運動的影響,是得到有關衛星內部結構資訊的好方法。NASA 計畫中的木星冰衛軌道探測器任務 (Jupiter Icy Moons Orbiter Mission) 可望對木星衛星有進一步的瞭解。

資料來源:JPL News, Jupiter's moon Ganymede has a lumpy interior, 2004.8.14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 6-9-2004 04:19 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 15-9-2004 11:34 PM

|

显示全部楼层

发表于 15-9-2004 11:34 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 27-11-2004 12:52 PM

|

显示全部楼层

X-Ray 下的半人馬毗鄰星

在 Chandra 與 XMM-Newton X-ray 太空望遠鏡觀測了半人馬毗鄰星 ( Proxima Centauri) 這顆紅矮星,可以清楚看見連續噴發的閃焰,而這正是預期中低質量紅矮星所應具有的特徵。半人馬毗鄰星的質量大約只有太陽的十分之一,在這類紅矮星的核心,氫融合為氦的速率很慢,而且會在內部產生混亂的對流,動能以磁能的型態儲存在恆星物質中,經由表面的閃焰爆發釋放,產生以 x-ray 為主的強烈輻射。但對於質量較大的恆星,如太陽等,由於其對流層較小、較接近表面,磁能可以緩和的方式釋出,所以閃焰的規模與頻率就低得多。

紅矮星是宇宙中最普遍的恆星,質量約在太陽的 8%~ 50% 間,雖然質量比太陽小,但壽命卻遠比太陽的一百億年長得多,可達一兆年以上。

影像中真正的半人馬毗鄰星其實只有一個點的大小,向外伸展的 X-ray 光暈是儀器所造成的,而恆星上方的兩個亮點則不知為何物M,很可能是背景的星體。

資料來源:Chandra News Release,X-Ray Portrait of Proxima Centauri, 2004.11.10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 27-11-2004 12:54 PM

|

显示全部楼层

冥王星的好消息:行星地位或可保住

冥王星備受爭議的太陽系第九顆「行星」地位總算保住了!根據最新的研究證據顯示,所謂的庫伯帶星體 (Kuiper Belt Object, KBO) 體積比原先推測來得小。

KBOs 可說是小行星的表親,也是部分彗星的前身,是太陽系行星形成過程中所殘留的物體。天文學家自 1992 年以來,透過最大的望遠鏡陸續在海王星軌道外側發現了大約一千顆此類星體,並在天文學界帶起一陣熱烈的討論:冥王星究竟是行星還是一顆比較大、比較近的 KBO?

天文學家估計庫伯帶星體總質量約為地球的十分之一,許多理論認為直徑一百公里以上的 KBOs 數量超過一萬顆,反觀在火星與木星間主要小行星帶中,直徑超過一百公里的小行星僅兩百顆左右。

現已發現的 KBOs 都很大,大部分都超過冥王星直徑的一半,但這些數據並非真正的測量值,而是根據其反照率推測。但遙遠、晦暗的 KBOs 反照率很難測定,目前所使用的是類似彗星的 4% 低反照率。

但在史匹哲太空望遠鏡 (Spitzer Space Telescope) 首批對 30 顆 KBOs 的觀測發現,其中一顆編號 2002 AW197 (Vruna) 的 KBO 反射率高達 18%,直徑約 700 公里,遠比先前預估來得小,先前天文學家以 4% 反照率估計其直徑約 1500 公里,但它仍比穀神星以外所有的小行星都還大,約為冥王星直徑的 1/3,比冥王星衛星 Charon 的一半大,但質量僅為冥王星的十分之一。

由天文學家 Stansberry 所領導的研究團隊,在四月十三日以史匹哲太空望遠鏡的遠紅外光多頻光度計 (Multiband Imaging Photometer,MIPS),對距離太陽 70 億公里的 2002 AW197 進行觀測,估計出其表面溫度約 -223℃,並測得其反照率高於彗星。

Stansberry 表示,待史匹哲望遠鏡的觀測資料收集完全後,預計明年將可對 KBO 的大小、亮度甚至組成等,有進一步的瞭解。

其他有關史匹哲望遠鏡的資訊請見 http://www.spitzer.caltech.edu/Media/index.shtml。

資料來源:University of Arizona News Release, Icy Objects Could Be Smaller Than Previously Thought, 2004.11.10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 27-11-2004 12:55 PM

|

显示全部楼层

史匹哲望遠鏡發現新生恆星系統中的冰態物體

目前正在加州舉行的史匹哲科學研討會「宇宙新視界」(The Spitzer Space Telescope: New Views of the Cosmos) 上,科學家公布了兩項 NASA 史匹哲太空望遠鏡 ( Spitzer Space Telescope) 的新發現,對天文學家瞭解恆星與行星的形成大有助益。

新發現之一,是在一個與太陽系類似的系統中,發現了大量奇特、晦暗的冰態物體,與太陽系早期構成行星的原始物質相似,這些低溫的黑暗物體只有在太空中透過史匹哲望遠鏡的紅外觀測能力才能被看見。同時天文學家也在這裡發現了銨離子、水與二氧化碳冰的蹤跡。

此外,史匹哲望遠鏡還發現了一顆很暗、類似恆星的星體,這類星體只是一團極濃密的氣體,終將形成新誕生的恆星,但其中看不出有明顯集中的星光。德州大學的 Dr. Neal Evans透過史匹哲的紅外觀測,探測了數十顆此類星體,對恆星誕生前一刻其周圍的環境有了進一步的認識,而這也正是瞭解恆星誕生機制的重要關鍵。

其中之一,位於天鵝座約 600 光年外的 L1014 令天文學家大為驚訝,在其中心有一個類似恆星的物體,這類極暗的星體在過去受限於觀測能力而未被發現,它們與現行的恆星或棕矮星形成模型都不符合,天文學家對此也提出了幾種可能:最年輕的棕矮星、極早期的新恆星,或是一種全新的未知星體。

其他詳細資料請參閱:www.spitzer.caltech.edu

資料來源:NASA/JPL News Release, A Solar System's Icy Building Blocks, 2004.11.10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 27-11-2004 12:56 PM

|

显示全部楼层

發現地球上最大的隕石坑群

天文學家在埃及西南方的撒哈拉沙漠中發現地球上最大的隕石坑群,首度證實地球曾在不久之前遭受過流星群的撞擊。先前因為它們被沙漠掩蔽了一部份,故從未注意到這群隕石坑群。

法國波爾多大學天文台(Bordeaux University Observatory)的Philippe Paillou去年分析撒哈拉沙漠的衛星雷達空照圖時,發現這個地區有一些圓形的地質結構。後來在Gilf Kebir平原方圓5000平方公里的範圍內共發現約100個隕石坑,隕石坑的直徑約20公尺到2公里不等。以前曾發現的最大隕石坑群位在阿根廷,僅佔地約60平方公里而已。上圖為Landsat-7衛星拍攝的雙坑影像,右上方為Arkenu 1隕石坑,左下為Arkenu 2隕石坑(Image of Philippe Paillou, University of Bordeaux, France)。

2004年2月,Paillou率隊前往該地探勘其中13個隕石坑,經精密定年之後,確認它們是在5000萬年前同時形成的坑洞。這在地質年齡而言,是相當年輕的地質結構。此外,由於這片隕石坑群佔地之廣,Paillou推測應該不是由單一一顆流星撞擊造成;從這些隕石坑的直徑大小,顯示它們應是由2~3顆流星進入大氣後瓦解碎裂,使得撞擊坑數目遽增。不過,正確資料須待再次詳細勘測後方能決定。上圖為Paillou實地勘測Arkenu 1時所攝之照片,照片中突起的部分為隕石坑的內脊(Image of Philippe Paillou, University of Bordeaux, France)。

資料來源:New Scientist, Largest ever field of impact craters uncovered , 2004.11.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|